За пределами представленных здесь текстов остались многие факты биографии Зои Софрониевны. Напомним некоторые из них, предшествующие описываемым ею событиям.

Зоя Софрониевна родилась в Санкт-Петербурге в семье рабочего — ее отец был мастером на заводе. В 1910 г. родители разошлись, и мать с тремя дочерьми переезжает в Молдавию, в г.Измаил, где и прошли детские и гимназические годы Зои. В начале 1920-х годов Молдавия входила в состав Румынии. Между Румынией и Советским Союзом тогда не существовало дипломатических отношений, и граница между ними была закрыта. Переписка с отцом прекратилась. И все же в 1921 г. до семьи доходит из Петрограда одно из писем отца, в котором он приглашает Зою приехать к нему для продолжения образования. В 1922 г. Зоя Софрониевна и ее младшая сестра Нина с большими трудностями пересекают границу и добираются до Петрограда. Определение профессии сопровождалось выбором между четырьмя областями интересов: музыкой, философией, математикой и биологией. Движимая чувством долга русского интеллигента перед деревней, Зоя Софрониевна поступает на факультет агрономии и зоотехнии Ленинградского сельскохозяйственного института. В 1926 г. она получает диплом и специальность агронома-зоотехника.

© Никоро З.С.

Из жизни Центральной генетической станции

З.С.Никоро

Зоя Софрониевна Никоро

Работая в разных организациях в области сельского хозяйства, я не оставляла мечты, которая зародилась в еще пятнадцатилетнем возрасте, об изучении наследственности и изменчивости. Во время моей работы в совхозе Подберезье, в Ленинграде протекал Всесоюзный съезд генетиков и селекционеров, в котором мне удалось принять участие в качестве пассивного слушателя.

Я повстречала двух товарищей, с которыми кончала сельхозинститут, Флесса Валентина Эмильевича, который стал потом моим мужем, и Лепера Павла Романовича. Они работали по генетике животных на Центральной генетической станции (ЦГС) Наркомзема и меня пригласили приехать в гости.

ЦГС находилась недалеко от Москвы, у ст. Жаворонки Белорусской ж.д., от нее еще шесть километров пешком до деревни Назарьево, где рядом в совхозе помещалась станция. Директор ее — крупный ученый Николай Константинович Кольцов — в то время пользовался большим авторитетом и был одновременно директором крупного учреждения, Института экспериментальной биологии в ведении Наркомздрава (Воронцово поле, д.6). Центральная генетическая станция была в своем роде уникальным научным учреждением, я больше так хорошо организованных учреждений не видела, где царили мир и дружба, горячий интерес к науке, прекрасная организация научной работы и высокая продуктивность при полном отсутствии формальной дисциплины. Кольцов жил в Москве и систематически приезжал на станцию для проведения ученых советов.

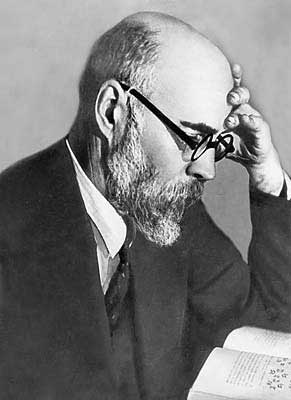

Николай Константинович Кольцов — директор ЦГС

Отдел общей генетики вначале возглавлял Сергей Сергеевич Четвериков, который здесь работал по совместительству, а его основная работа была в Институте экспериментальной биологии. После ареста Четверикова во главе лаборатории стал его ученик Сергей Михайлович Гершензон.

Александр Сергеевич Серебровский руководил двумя отделами: генетики крупного рогатого скота и генетики курицы. Он был яркой фигурой в науке по богатству самых разнообразных идей, иногда ошибочных, но всегда оригинальных и интересных. Он постоянно стремился поставить генетику животных на службу сельскому хозяйству. Сергей Сергеевич начинал свою научную деятельность как биолог-натуралист в области зоологии беспозвоночных.

Александр Сергеевич Серебровский — заведующий двумя отделами ЦГС.

В дальнейшем Сергей Сергеевич увлекся чешуекрылыми и стал лепидоптерологом, ученым европейского масштаба. Но хотя он и занимался систематикой бабочек, очень легко переключился на генетику, потому что увидел в ней то, чего не замечали другие: он понял, что генетика говорит как раз о том, чего не хватает теории Дарвина для завершения этой гениальной модели. Всем известная работа Сергея Сергеевича 1926 года открыла поток исследований, насущно необходимых для завершения работы Дарвина.

Когда я пришла работать на ЦГС, в отдел общей генетики, первое, что я сделала, прочла работу Четверикова, и это был праздничный день, потому что я получила ответ сразу на много вопросов.

Сергей Сергеевич был сильным и властным человеком, который подчинял себе окружающих. Его вторая жена Анна Ивановна Сушкина, уроженка Ивано-Вознесенска (теперь Иваново), происходила из богатой купеческой семьи раскольничьего толка. Еще в молодости она вступила в партию социал-демократов, вела активную политическую жизнь как член фракции большевиков и продолжала эту деятельность, сделавшись женой крупного русского ученого Петра Петровича Сушкина. Петр Петрович не разделял политических убеждений жены, но в силу своих демократических взглядов не считал для себя возможным вмешиваться в ее дела. Когда же Анна Ивановна развелась с Петром Петровичем и вышла замуж за Сергея Сергеевича, то обстановка изменилась. Сергей Сергеевич тоже состоял в социал-демократической партии, но во фракции меньшевиков. По его настоянию Анна Ивановна прекратила свою политическую деятельность. Это я рассказываю со слов Анны Ивановны. Отношение Сергея Сергеевича к советской власти в тот период времени было типичным для некоторой части интеллигенции. Дело в том, что большевики взяли власть в руки силой оружия, а не в результате всеобщего равного тайного прямого голосования. Дальше — то, что мы называем демократией, в корне отличается от того, что называется демократией на Западе, а равным образом и от того, за что боролась русская интеллигенция. Приведу пример для иллюстрации.

Петроградский сельскохозяйственный институт (ПСХИ) был организован советской властью и помещался по адресу Фонтанка, 6 (бывшее училище правоведения) и еще в одном здании на Каменном Острове, а общежитие находилось по адресу Карповка, 32, напротив дома, где жил и умер Иоанн Кронштадтский, на лето мы выезжали в Детское Село. Там сложилась неплохая база для практики — парки и их окрестности использовались для практических занятий по ряду предметов: сбор гербария по ботанике, съемка профилей и планов по геодезии, выемка почвенных монолитов по почвоведению.

Сельхозинституту передали для эксплуатации прекрасную ферму крупного рогатого скота с фионской породой, бывшую царскую ферму. Удои коровы давали очень высокие, рекордистки по 3-4 ведра в сутки и больше. При ферме существовал небольшой маслодельный заводик, где мы сами делали парижское масло, очень вкусное. В результате возникла совершенно здравая идея перевести ЛСХИ из Ленинграда в Детское Село. Если бы такое решение вынесли сверху, мы бы его приняли спокойно, хотя многие остались бы недовольны. Дело в том, что в двадцатые годы жизнь в стране была тяжелая: много безработных, стипендия низкая, большинство студентов не получало помощи от родителей. К жизни в городе многие как-то приспособились. Кое у кого были родственники, и живя у них, удавалось съесть тарелку супа. Некоторые имели уроки, но дешевые, поэтому ездить пригородным поездом из Детского Села не имело смысла. В Ленинграде работала студенческая артель, и мужчины прилично зарабатывали. Одним словом, большинству студентов переезд в Детское Село грозил ухудшением материального положения. Но почему-то возникла какая-то странная установка: необходимо, чтоб студенчество ЛСХИ вынесло решение о переводе своего института из Ленинграда в Детское Село. Почему казалось недостаточным решить этот вопрос административным путем — не знаю, возможно, имело место сопротивление части профессоров.

Собрали общее собрание студентов летом во время практики. Его проводил член парткома Шестаков, ражий детина, яркий блондин, косая сажень в плечах. У него был потрясающий бас, но очень грубый, совершенно непоставленный. Я его знала, потому что ему аккомпанировала. Собрание страшно возбудилось. Никто не хотел ехать в Детское Село, и собрание стало неуправляемым. Тогда Шестаков заявил, что вопрос в принципе решен, а общее собрание должно решать лишь технические вопросы, связанные с переездом. Слово взял солидный профессор Васильев, заведующий кафедрой машиноведения: “Я привык, что принципиальные вопросы решаются на больших собраниях, а технические вопросы — на маленьких, а здесь почему-то все наоборот”. Прения продолжались, приводились и обоснованные мнения против переезда в Детское Село. Профессора специального профиля охотно переехали бы в Детское Село, а многие уже и жили там, потому что жизнь в Детском Селе была связана с исследовательской работой. Кафедры же общебиологического профиля обслуживались крупными учеными по совместительству (Сукачев, Буш, Вальтер Шмидт и многие другие), и им не было смысла переезжать.

Поездки из Ленинграда в теперешний Пушкин сейчас не представляют никакой трудности, но в то время городской транспорт ограничивался трамваем, не было ни троллейбусов, ни автобусов, ни такси, а учреждения транспорта вообще не имели. По железной дороге редко ходили пригородные поезда с паровозами, если опоздаешь на одну минуту, то надо сидеть полдня в ожидании. Из прений было ясно, что большинство против переезда. “Ну хорошо, все высказались. Кто за то, чтобы закрыть прения? Подавляющее большинство. Закрываем прения. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтоб Сельскохозяйственный институт оставался там, где он сейчас, прошу поднять руку. Считать голоса нет смысла, подавляющее большинство. Секретарь, запишите пожалуйста, что общее собрание профессоров и студентов Ленинградского сельскохозяйственного института вынесло решение о переезде института из Ленинграда в Детское Село”. Возмущенный рев: “Мы за это не голосовали”. “А за что же вы голосовали? Я сказал, кто за то, чтоб институт оставался там, где он находится сейчас, а сейчас он находится в Детском Селе. За это вы и проголосовали. Объявляю общее собрание закрытым”.

Я была малозаметной застенчивой личностью и все время обсуждения сидела воды в рот набравши, но в тот момент, кипя от возмущения, я бегом помчалась по проходу к столу президиума. “Вы нечестно поступили, товарищ Шестаков”. Мои слова могло услышать только совсем немного людей. Тем не менее, когда я вернулась к себе в общежитие, подруги по комнате начали восторженно рассказывать: “Зоя, ты знаешь, какая-то студентка после собрания подошла к столу собрания и сказала: “Вы подлец, товарищ Шестаков””. Так преобразовалось мое выступление.

Этот эпизод отражает некоторые стороны нашей демократии. Такую демократию не принимал Сергей Сергеевич, который в царской России жил активной политической жизнью. Он предполагал, что и в Советской России возможно пребывание в легальной оппозиции к существующему порядку. В Институте экспериментальной биологии он пользовался огромным авторитетом среди сотрудников. К сожалению, я не помню конкретных примеров, но в общем бывало так: созывается общее собрание института; надо вынести решение по какому-то вопросу, партийное бюро выражает свою точку зрения и предлагает резолюцию. А у Сергея Сергеевича другое мнение, и он его выражает. И общее собрание научных работников, как правило, разделяет точку зрения Сергея Сергеевича. Выносится совершенно другая резолюция, нежели та, которую предлагало партбюро.

Горький. Возможно, конец 30-х.

С.С.Четвериков, З.С.Никоро

(далее неизвестные).Таким образом, Сергей Сергеевич в целом ряде случаев препятствовал проведению линии, намеченной партийными органами. В его действиях не содержалось элемента преступления, но он мешал, и в один прекрасный день его арестовали. На эту тему я говорила с ним лично, спустя много лет. Он мне рассказывал, что ему не предъявили никакого обвинения. Это происходило до убийства Кирова, то есть до сталинской эпохи. Конечно, были аресты, несправедливости, жестокости, но в то время следственные органы занимались тем, чем они должны заниматься, то есть расследованием дела, а не фабрикацией бессмысленных, нелепых обвинений, которые, если их оценить по достоинству, заслуживают только гомерического хохота, вроде дела об евреях-врачах. Так вот, повторяю, никакого обвинения не выдвигалось, поскольку не в чем было обвинять, но дело завели. Какие документы находились в деле — неизвестно, но там фигурировала отвратительная издевательская открытка по поводу смерти Камерера, автора которой мы не знаем, но подпись стояла “Четвериков”. Уже мало осталось людей, которые помнят эту историю, но она связана с ламаркизмом, поэтому я ее изложу, начиная от сотворения мира.

На протяжении двадцатых годов был период, когда чаша весов склонялась в сторону ламаркистов; я имею в виду не какие-либо научные аргументы, а только симпатии в руководящих кругах. И вот группа молодых ламаркистов, работавших в Коммунистической академии, решила пригласить на постоянную работу крупного австрийского ученого, ламаркиста, Пауля Камерера. Известный передовыми взглядами в политике, Камерер держался в оппозиции к существующему строю, и у него на работе сложилась конфликтная ситуация с коллегами. Им проведено большое количество опытов по доказательству наследования приобретенных признаков. Хотя результаты этих опытов положительны, но ни один из них не проведен достаточно строго с методической точки зрения. Один из последних опытов его проводился с жабой-повитухой; самец ее имеет бородавки-мозоли на передних лапах, которыми он поддерживает самку во время копуляции. У этой жабы копуляция происходит на суше. Камереру удалось добиться развития такого же мозоля у жаб, у которых этого мозоля не было, когда он принудил их копулировать тоже на суше, а не в воде. Эта бородавка передалась следующему поколению.

С согласия нашего правительства Камерера пригласили в Москву для предварительных переговоров. Ему обещали все условия для работы. Он остался очень доволен визитом в нашу страну и выразил согласие на переезд в Советский Союз. Когда он вернулся в Вену, где собирался ликвидировать свои дела для переезда к нам, оказалось, что в его отсутствие лаборатория подверглась ревизии со стороны враждебно настроенной профессуры. В процессе ревизии обследовалась заспиртованная жаба, у которой на лапке была бородавка, унаследованная от родителя и возникшая в результате упражнения. В ходе проверки обнаружилась фальсификация; была не бородавка, а лишь пятнышко, образовавшееся в результате подкожной инъекции черной туши. После обвинения в фальсификации Камерер кончил жизнь самоубийством и перед смертью написал письмо в Советский Союз, сформулированное в теплых тонах.

В октябре 1926 г. Коммунистическая академия получила гнусную открытку, автор которой сообщал, что он поздравляет академию с самоубийством Камерера. Подпись стояла “проф. Четвериков” без инициалов. Почерк был не Сергея Сергеевича. Коммунистическая академия опубликовала это письмо в центральной прессе. В то время в Москве насчитывалось четыре Четверикова, которых можно подозревать в написании этого письма: Сергей Сергеевич Четвериков, его брат Николай Сергеевич, статистик, и еще два брата Четвериковых, из которых, по рассказу Сергея Сергеевича, один также биолог, а другой — математик. Все четыре Четверикова послали письма в редакцию, отмежевываясь от этой открытки. Но, по сути дела, подозрение падало в основном на Сергея Сергеевича, который был известен как идейный противник Камерера. Профессор Кольцов выступил в печати с утверждением, что Сергей Сергеевич Четвериков не мог быть автором такой подлой открытки. Видимых последствий эта открытка на первый взгляд не имела, но, наверное, это не совсем так.

Перед арестом Сергея Сергеевича его окружала группа учеников, 11 человек:

1. Астауров Борис ЛьвовичСписок учеников я привожу в том порядке, в котором его дал Борис Львович, с единственным изменением: Борис Львович поставил себя в конце, а я его перенесла на первое место. Сергей Сергеевич Четвериков и его ученики объединялись общностью научных интересов и политических взглядов. Что касается последних, то тогда не было определенной разработанной программы. Скорее всего существовало какое-то общее эмоциональное отношение, некоторое презрение к низкой культуре в сочетании с тупым самодовольством и жестокостью. Идти рука об руку с властью, ей помогать можно только тогда, когда есть возможность громко и смело говорить об ее ошибках, в противном случае поддерживать власть — это значит действовать против этики, во имя карьеры. Вот так случилось с Гершензоном, он отчетливо показал, что принимает политику партии и правительства. Для Сергея Сергеевича это был удар. Сергею Сергеевичу не хотелось терять Гершензона, он пригласил его в кабинет и долго беседовал с ним с глазу на глаз. В результате этой беседы произошел раскол, и не только Сергей Сергеевич отвернулся от Гершензона, но и все остальные ученики. А ведь Сергей Михайлович считался любимым учеником, они вдвоем сделали очень хорошую полезную работу: перевели с английского языка на русский прекрасный учебник по генетике, написанный Синнотом и Денном. Когда Сергея Сергеевича арестовали, то на обложке книги осталась только фамилия Гершензона, который в этом не виноват.

2. Четверикова Анна Ивановна

3. Ромашов Дмитрий Дмитриевич

4. Тимофеева-Ресовская Елена Александровна

5. Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович

6. Беляев Николай Константинович

7. Промптов Александр Николаевич

8. Царапкин Сергей Романович

9. Балкашина Елизавета Ивановна

10. Гершензон Сергей Михайлович

11. Рокицкий Петр ФомичПосле ареста Четверикова Сергей Михайлович заведовал отделом общей генетики на ЦГС, но потом перешел в МГУ. Когда я пришла на станцию, отделом общей генетики руководил Дмитрий Дмитриевич Ромашов.

Память о Ромашове Дмитрии Дмитриевиче и его жене, Балкашиной Елизавете Ивановне, мне очень дорога. Отец Дмитрия Дмитриевича, Дмитрий Иванович Ромашов, тоже ученый, работал в лазаревском институте по физиологии человека. От него Дмитрий Дмитриевич получил печальное наследство — шизофрению. Дмитрий Иванович был сыном крестьянина, его ближайшие предки страдали алкоголизмом, возможно, по причине шизофрении. Интересно, что когда Дмитрий Иванович окончил среднюю школу и решил сделать попытку поступить в университет, то, поскольку он принадлежал к податному сословию, ему пришлось испрашивать на это разрешение сельской общины.

Дмитрий Иванович, человек очень мягкий и добрый, спокойного характера, целиком находился в подчинении у жены. Что касается его душевного состояния, то он всегда или во всяком случае часто испытывал депрессию. Им владела навязчивая идея, что в один момент он лишится квартиры — будет вечер, он пойдет по улицам Москвы, никто не пустит его ночевать и ему придется умереть под забором. В этом выражалось его заболевание. Елизавета Родионовна была деятельным и энергичным человеком. В царское время она принимала активное участие в работе по просвещению рабочих, вела кружки по математике. При советской власти она получала персональную пенсию, хотя ее отношение к советской власти походило на то, какое я уже описывала, говоря о Четверикове. Дом у них содержался на высоком интеллектуальном уровне — туда приходил известный деятель на ниве просвещения Вахтеров, автор букварей, на которых училось мое поколение. В доме у Ромашовых организовали группу из детей-шестилеток, которых Вахтеров по своей системе обучал грамоте; в группу входили, кроме Дмитрия Дмитриевича, из известных мне людей будущий художник Сережа Мусатов и будущий академик Андрей Колмогоров.

Любовь Елизаветы Родионовны к сыну носила исключительный характер. Ее кипучая натура не находила удовлетворения в общении с таким человеком, как Дмитрий Иванович. Дмитрий Дмитриевич Ромашов по своей внешности поразительно походил на отца, а по эмоциональному характеру — на мать. Мать и сын были страстно привязаны друг к другу, но отношения между ними оставались всегда напряженными.

Дмитрий Дмитриевич Ромашов, еще будучи студентом МГУ, впервые серьезно заболел. Его постоянным врачом был крупный русский психиатр Ганушкин. Болезнь протекала очень тяжело. Я не разговаривала о ней с его близкими, но могу привести несколько слов из того, что он мне рассказывал сам. Это очень мучительное душевное состояние, для описания которого нет слов в человеческом языке. Смысл его заключается в том, что на земле идет напряженная борьба между добром и злом, и есть страшная опасность, что победит зло. И если это действительно случится, то виновником этого явится никто другой, как сам Дмитрий Дмитриевич Ромашов. Это “бред вины”, кажется, так называется этот симптом. Обостренные состояния возникали у Дмитрия Дмитриевича не раз в течение его дальнейшей жизни, сменяясь состояниями ремиссии; характерной чертой острого состояния становилось его враждебное в тот период отношение к родителям, особенно к Елизавете Родионовне. И вот в это тяжелое время первого заболевания возникает Елизавета Ивановна Балкашина, тогда студентка. Оказалось, что ее присутствие действует благотворно на тяжелое состояние больного. Она проводила около него много времени. Когда наступило состояние ремиссии, он вернулся домой. Елизавета Ивановна ежедневно к нему приходила, и они вдвоем ходили на лыжах.

Кончилось это тем, что они решили пожениться. И Елизавета Родионовна, которая до тех пор приветствовала встречи, благотворно влиявшие на психику ее больного сына, теперь резко запротестовала против брака. Впоследствии она мне объясняла, что Елизавета Ивановна стоит на слишком низкой ступени развития, у ней нет высших интеллектуальных интересов, она совершенно обыкновенная женщина, способная погрязнуть в мелочах жизни и сплетнях. Спешу заметить, что образ человека, нарисованный Елизаветой Родионовной, не имел ничего общего с действительностью, просто в ней говорило чувство ревности.

Дмитрий Дмитриевич Ромашов как ученый по своим потенциям стоял выше всех учеников Сергея Сергеевича из тех, кого я знала. Я не знала Беляева, Промптова и Царапкина.

У Ромашова каждый вопрос, которым он занимался, так же как у Четверикова, начинал переливаться всеми цветами радуги, делался самым важным во Вселенной, ответ на него был необходим совершенно срочно и думать над ответом доставляло наслаждение. Он приезжал ко мне в Горький, где я заведовала кафедрой генетики, и читал лекцию моим студентам об опытах Менделя. Лекция длилась шесть часов, и студенты слушали с неослабевающим интересом. Получалось так, потому что каждый частный вопрос не превращался в сушеный гриб, он увязывался с главным вопросом, вливался в общий поток, а воды этого потока катились в безбрежное море. Тут дело не просто в том, что бывают плохие и хорошие лекторы. Вот Любищев Александр Александрович был отвратительным лектором в силу речевых недостатков, но он чувствовал и понимал романтику науки. Поэтому его всегда слушали с захватывающим интересом.

Когда я пришла в отдел общей генетики на ЦГС, то Дмитрий Дмитриевич и Елизавета Ивановна занимались анализом дикой популяции Drosophila funebris. Дмитрий Дмитриевич не был способен к усидчивому смотрению в бинокуляр, всю эту работу делала Елизавета Ивановна, кропотливо просматривая каждую муху; Дмитрий Дмитриевич находился тут же и сопереживал. Просматривалось сначала потомство оплодотворенных диких самок, выловленных в природе, потом ставились индивидуальные скрещивания между детьми одной самки, получали первое и второе поколения; в этом потомстве искали изменения, из которых пытались получить чистые линии. В этой же комнате сидели со своими мухами Петр Фомич Рокицкий, Валентин Сергеевич Кирпичников и Миша Нейгауз.

Самыми близкими для меня людьми были Дмитрий Дмитриевич и Елизавета Ивановна. У Дмитрия Дмитриевича наступило состояние ремиссии, и мне кажется, что этот период его жизни был для него самым хорошим. Он плодотворно работал и именно так, как ему подходило, то есть техническую работу, для которой у него не хватило терпения, выполняла Елизавета Ивановна, а он думал, и они обсуждали все вместе. Кроме того, он руководил генетическими семинарами, которые были очень интересными благодаря его присутствию: все время чувствовалось биение живой мысли. Много времени у нас занимала музыка — на рояле я играла Хованщину, Дмитрий Дмитриевич сидел около меня и слегка напевал. Я неплохо читала ноты, но не отличалась музыкальной образованностью и не знала музыки Мусоргского. Но когда Дмитрий Дмитриевич находился рядом, все делалось понятным. Мы проводили вечера за Хованщиной втроем: я, Дмитрий Дмитриевич, Елизавета Ивановна. И нам было очень хорошо.

Будучи очень добрым человеком, он легко впадал в раздражение по пустяковым поводам. Елизавета Ивановна умела находить ласковые слова и его успокаивать. Она его воспринимала как ребенка, который нуждается в ее заботе. Оно по существу так и было. В тот период времени, о котором я говорю, этот счастливый брак не омрачался никакими ссорами. Но потом я вспомнила, что намечалось небольшое облачко, которое потом превратилось в зловещую тучу, закрывшую все небо. Причин же для мелких дрязг, обычных и в самых хороших семьях, здесь не существовало. Отношения строились на высоком уровне, где для дрязг не было места. Как я уже говорила, Дмитрий Дмитриевич имел нелегкий характер, но Елизавета Ивановна никогда не забывала, что он болен, прилагала все усилия, чтоб сделать его жизнь солнечной. Это имело свои результаты: пока они жили вместе, приступы шизофрении не возобновлялись.

Теперь расскажу об облачке. Как я уже сказала, этот брак был заключен вопреки желанию Елизаветы Родионовны. Она в течение этого счастливого периода, о котором я рассказываю, смотрела на Елизавету Ивановну как на пустое место. А раз Елизавета Ивановна — пустое место, а Дмитрий Дмитриевич — больной человек, то все вопросы устройства жизни решала Елизавета Родионовна. В частности, у нее была такая установка: шизофрения — заболевание наследственное и очень мучительное, поэтому люди, больные шизофренией, не имеют морального права производить детей. Елизавета Ивановна была человеком, от природы предназначенным к тому, чтобы быть матерью. И такая перспектива — никогда не иметь детей — с течением времени воспринималась все тяжелей. Это не могло пройти безболезненно для их брака…

В 1930 г. в Киеве состоялось Всесоюзное совещание зоологов, в котором принимали участие и генетики. В то время я уже работала в качестве практиканта отдела общей генетики и получала зарплату. Дмитрий Дмитриевич и Елизавета Ивановна поехали на съезд, Дмитрий Дмитриевич — с докладом об их совместной работе. Мне тоже дали командировку, и я была в полном восторге. Дмитрий Дмитриевич докладывал об исследовании диких популяций Drosophila funebris.

Тезисов этого доклада нет в итогах конференции. Дмитрий Дмитриевич так и не удосужился их написать, но позднее вышла статья, кажется, в “Биологическом журнале”; конечная фраза в ней звучала по смыслу так, что, насколько просты законы передачи наследственных факторов из поколения в поколение, настолько же сложны законы формирования признаков, то есть законы феногенетики.

Хочу коснуться евгеники. В основной массе генетиков эти идеи не вызывали отклика, но то, что проповедовал Александр Сергеевич Серебровский, вызывало дружный смех, поскольку мы все разделяли точку зрения Демьяна Бедного. Расскажу подробнее. Александр Сергеевич Серебровский поместил статью в каком-то научно-популярном журнале. Суть ее: мы серьезно работали над вопросами улучшения пород домашних животных, используя для этого наши знания в этой области. Но ведь человек представляет из себя гораздо большую ценность, почему же мы не хотим думать об улучшении человека с генетической точки зрения? Любовь, брак, совместная жизнь — это личное дело каждого человека, и никто не имеет права в это вмешиваться, но появление детей — это уже факт, имеющий социальное значение. И далее Серебровский предлагает создать Институт искусственного осеменения для человека. Эта статья могла бы в нашем кругу пройти незамеченной, не все читают популярные журналы, но какая-то возмущенная читательница отправила ее Демьяну Бедному. Демьян широко разрекламировал творчество Александра Сергеевича, поместив литературное произведение, которое, мне помнится, заняло страницу не то в “Правде”, не то “Известиях”. В ней Демьян обыгрывал такую идею: есть счастливые люди, такие как Серебровский, умные и красивые, или например, Артемий Халатов (Артемий Халатов тогда был редактором “Известий”, чем он привлек внимание Демьяна в этом плане, неясно), тоже умный и красивый, этим везунчикам — хорошая жизнь, они будут производить потомство, а вот для таких замухрышек, как Демьян и другие ему подобные, жизнь ничего хорошего не сулит. Это талантливое литературное произведение в нашей комнате (Дмитрий Дмитриевич, Елизавета Ивановна, я, Петр Фомич, Валентин Сергеевич Кирпичников) вызвало гомерический хохот в утро его коллективного прочтения.

© М.Д.Голубовский

Светозарность М.Д.Голубовский,

доктор биологических наук

Санкт-ПетербургОдин из превосходных этюдов Н.Заболоцкого “О красоте человеческих лиц” начинается так:

Есть лица, подобные пышным порталам.

Где всюду великое чудится в малом…

Иные холодные мертвые лица

Закрыты решетками, словно темницы.

Другие — как башни, в которых давно

Никто не живет и не смотрит в окно.Когда представляешь себе облик Зои Софрониевны Никоро, просится слово СВЕТОЗАРНАЯ. Внешне она запомнилась многим как худенькая старушка, медленно идущая по коридору института, чуть согнувшись, с руками за спину, правая за локоть поддерживает левую. Или медленно бредущая по улице Академгородка с болтающимся где-то сбоку или позади толстым портфелем. Но вот вы взглянули на ее лицо, перекинулись несколькими фразами, и происходит чудо преображения. Глаза — зеркало души — вмиг озаряют вас каким-то внутренним светом, вы чувствуете, осязаете лучи благорасположенности, добра.

Речь — быстрая, перебивчивая и страстная, сопровождаемая жестикуляцией, и в то же время ясная, по-мужски логичная. Уже после первых слов Никоро любая аудитория настораживается, начинает внимательно слушать. Привлекает не только тембр, ритмика, эмоциональность речи, но и искрометность, оригинальность и, главное, — правда. И потому, когда на институтском семинаре или собрании Никоро поднимала руку и слышался ее громкий вскрик “Можно я скажу”, —аудитория тотчас оживлялась.

С детства помнится пушкинское “Гений чистой красоты”. Гений — значит, от рождения, от генов, дар природы. Про Зою Софрониевну можно точно сказать — гений душевной красоты. Ее отличало природное чувство справедливости, в выражении которого она всю жизнь была удивительно постоянна и бесстрашна. Она оставалась при своем мнении в любой аудитории, какой бы сановной она ни была. Решительно протестовала против обычного лукавого оправдания: “А что я могу сделать один?”. Когда в коллективе есть хотя бы две-три личности таких, как Никоро, коллектив уже не походит на послушную толпу. Если этот природный дар становится свойством личности, то надо быть готовым переносить удары, делать трудный выбор. Подобный выбор предстоял после августа 1948 г. одному из ее духовных учителей профессору С.С.Четверикову, основателю популяционной генетики, декану биофака Горьковского университета: либо покаяться и признать взгляды Лысенко, либо быть уволенным с ярлыком менделиста-морганиста. Четвериков ушел, написав брату:

“Что для меня самое главное в любом научном исследовании? Это правда! Не половинчатая правда, которая хуже кривды, а настоящая, полноценная, чистая и честная правда. Никаких кривотолков, никакой лжи, вольной или невольной. Так было и останется до последнего мгновения моей жизни. От этого я не могу отступиться, как бы обстоятельства ни складывались против меня…” (Журнал “Москва”. 1968. №4).В 1973 г. в Нижнем Новгороде (тогда Горьком) на Всесоюзных чтениях памяти Четверикова Зоя Софрониевна рассказала замечательную историю, как Четвериков оказался в этом городе. В 1929 г. он, будучи профессором Московского университета, по вздорному анонимному доносу был выслан в Свердловск, где прожил два года, а затем работал во Владимире. В 1935 г. ссылка кончалась, и Четверикова ждало место в Москве. Зоя Софрониевна в то время была уже доцентом, заведующим кафедрой генетики Горьковского университета. Плененная ранее идеями Четверикова, заручившись поддержкой профессоров-биологов, она сама едет к Четверикову и просит его после окончания ссылки приехать в Горький и занять ее место. Четвериков, пораженный таким участием и порывом, согласился.Ясно, что в 1948 г. Никоро последовала примеру своего учителя. Ей было труднее. На ее руках и попечении было пятеро детей (двое приемных). Кандидата наук Никоро, владеющую латинским, немецким, английским и румынским языками, выручил язык музыки. После 1948 г. в трудовой книжке Зои Софрониевны появляются записи: “баянист в базовом матросском клубе”, “музыкальный руководитель детсада”, “аккомпаниатор Дворца пионеров”.

Измаил 1948—1949.

Зоя Сафроновна работает тапером в клубе Дунайской флотилии.Представляется феерическая сцена: подвыпившие матросы Дунайской флотилии поют под баян Никоро: “Эх, Андрюша, нам ли быть в печали / Не прячь гармонь, играй на все лады / Так нажми, чтоб горы заплясали / Чтоб зашумели зеленые сады!”

Лишь через десять лет, при организации в Академгородке под Новосибирском Института цитологии и генетики (ИЦиГ), Никоро смогла вернуться в науку, сначала старшим научным сотрудником, а затем — завлабом. Сперва ей пришлось включиться в исследования по генетике и селекции кукурузы на полях Института растениеводства и селекции в Харькове. Вместе с ней там же летом 1958 г. начал работать молодой сотрудник В.К.Щумный (будущий академик, директор ИЦиГ РАН). Он вспоминал:

“Мы с женой Эммой снимали комнату рядом с домом, в котором жила Зоя Софрониевна. В ее окне свет горел часто до утра. Зеленый абажур на подоконнике, склоненная голова над книгами, словарем, неизменный “Беломор”. Первые два месяца работы — десятки тетрадей с переводами, конспектами”Она со страстью занималась с молодыми сотрудниками лаборатории “ликбезом” в области генетики, статистики. Все это заканчивалось вопросом в конце рабочего дня: “Что вы узнали сегодня нового, кроме того, что делали обычную работу?”С 1963-го по 1970 г. Зоя Софрониевна заведует лабораторией генетических основ селекции животных. Она становится авторитетнейшим членом Ученого совета института и известным в стране специалистом в области количественной генетики, теории селекции и генетики популяций. Выпускает несколько коллективных монографий на эти темы. Много занимается подготовкой соискателей, аспирантов, преподавателей биологии.

С 1970 г. Никоро возглавляет большую лабораторию генетики популяций, куда влилась неспокойная и уникальная в своем роде группа математических генетиков, руководимая В.А.Ратнером.

Зоя Софрониевна активно участвовала и в семинарах всех лабораторий, и сложнейших семинарах математической группы (из ее состава вышли впоследствии известные специалисты в области биоинформатики и теоретической генетики — Р.Н.Чураев, С.Н.Родин, Н.А.Колчанов, Л.Омельянчук).

На мой взгляд, Зоя Софрониевна по судьбе и характеру сходна с биологом-эволюционистом, знатоком биометрии профессором А.А.Любищевым. Несколько раз Любищев приезжал в Академгородок и всегда останавливался у Никоро, чувствуя, видимо, родственную душу. Она помнила яркое дискуссионное антидарвинистское выступление Любищева на съезде зоологов в 1930 г., затем в начале 60-х они встречались на совещаниях по биометрии в Ленинградском университете. Их сближали оригинальность мышления и поведения, неспособность к компромиссам c собственной совестью, неприхотливость в быту. Их объединяли страстное отношение к науке, “энтузиазм высказываний” (выражение П.Г.Светлова), любовь к математике и ее приложениям в разных областях биологии и генетики. Им была в равной мере свойственна доступность в общении, без малейших следов снобизма или деланной вежливости. И, наконец, у двух родственных душ поглощенность наукой не вытесняла интереса к истории, философии, литературе, музыке. Зоя Софрониевна ежедневно занималась игрой на пианино.

С А.А.Любищевым. Примерно 1967 г.

В Никopo привлекало не только стремление к истине и бесстрашное отстаивание правды. Ее отличало нечто большее, чем правда, а именно — праведность. Когда правда не сопряжена с чуткостью и человечностью, она бывает жестока, груба и порой непривлекательна. Картузник Бубнов из горьковского “На дне” валил всю правду, как она есть, но при этом оставался подонком. Истинную справедливость отличает способность стать на место другого, понять его мотивы, найти в любом человеке хорошие стороны. Всем этим в полной мере обладала Зоя Софрониевна. Вот почему к ней так тянулись люди.

Зоя Софрониевна отличалась требовательностью к сотрудникам в смысле внутренней дисциплины, выполнения обещаний и порученной работы. Но если она этого требовала, то только потому, что сама делала в два раза больше. В любой обстановке она была готова делать самую черную работу. В ней жила какая-то обостренная боязнь помешать другому, причинить неудобства. Если возникал конфликт, она скорей предпочитала взять часть вины на себя, нежели качать права. Такова, на мой взгляд, высшая степень справедливости, свойственная людям, которых в жизни и в религиях называют праведниками. Свою правду (или, говоря иначе, свои интересы) отстаивать легко, быть праведником — удел немногих. С Зоей Софрониевной свободно и легко общались разные люди, которые между собой находились в оппозиции или конфликте. Восприятие социализма как устремления к социальной справедливости сделало Никоро искренней сторонницей этого учения, о чем она так замечательно пишет в воспоминаниях, не скрывая заблуждений своей молодости.

Теперь несколько импрессионистских мазков, чтобы не создавалось впечатления сусальности. Зоя Софрониевна, хотя и не любила привилегий “слабого пола” (нарочито вырывала свой тяжелый портфель у мужчин, предлагающих помочь нести его, 8-го марта предпочитала сама дарить подарки), — оставалась женщиной. Она проявляла чисто женское неравнодушие ко всему небанальному, самобытному, красивому — и за то была готова многое прощать. “Посмотрите, какая у него арийская внешность”, — с восторгом говорила она об одном молодом красавце, математическом генетике, с прямым носом и белокурой копной волос (С.Н.Родин). “Откуда вы взяли такие цыганские нахальные глаза”, — поддевала она другого. Пышные черные усы третьего (Э.Х.Гинзбург) вызывали у Никоро неизменный нежный трепет. “Послушайте, — вопрошала она его, — вы читали рассказ Мопассана “Усы”? Если нет, тогда вы не знаете, что такое усы у мужчины и для чего они вам”.

На очередном лабораторном праздничном чаепитии с легкой выпивкой, после нескольких рюмок “трабабаханья”, она умоляюще обращалась к руководителю группы математиков профессору В.А.Ратнеру: “Вадим Александрович, спойте, пожалуйста, “На Балатьяновской открылася пивная”. У вас так прекрасно это получается”. По каким-то законам психоанализа любовь к блатным песням была слабостью у праведницы Зои Софрониевны Никоро.

В ландшафте науки важен не только “вклад в науку” в виде открытий, концепций, степеней и заслуг. Наука — это и особый вид человеческой деятельности, где велико нравственное влияние таких личностей, как Любищев и Никоро. Даниил Гранин в книге “Эта странная жизнь” писал о Любищеве, что вместо учеников у него были учащиеся, т.е. не он их учил, а они учились у него, как надо жить и мыслить. И здесь истоки привлекательности и незабываемости таких личностей: “Среди высших созданий человека наиболее достойные и прочные — нравственные ценности. С годами ученики без сожаления меняют наставников, мастеров, ученых, меняют шефов, меняют любимых художников, писателей. Но тому, кому посчастливилось встретить человека чистого, душевно красивого, — из тех, к кому прикрепляешься сердцем, — ему нечего менять: человек не может перерасти доброту или душевность”.

В 1979 г. в стиле веселого капустника отмечалось 75-летие Никоро. Приведу здесь тексты нескольких юбилейных поздравлений, которые хорошо дополняют мою попытку представить образ ученого.

Р.Л.Берг (известный биолог-эволюционист, заведовала лабораторией генетики популяций, в 70-е годы эмигрировала в США) написала: “Дорогая Зоя Софрониевна! Горячо поздравляю Вас с днем рождения, желаю долгих лет жизни, здоровья и чтобы было кругом светло и радостно. Люблю и во всем хочу следовать за Вами, потому что Вы — недосягаемый мой идеал. Берегите себя, боритесь с недугами, чтобы долго еще было кому подражать и за кем следовать, черпая силу и радость жизни в сознании, что ВЫ ЕСТЬ. Бесконечно преданная Вам — Р.Берг”.

Л.И.Корочкин (член-корреспондент РАН, Москва): “Дорогая Зоя Софрониевна, Хотя чинов у Вас и нет, / Незыблем Ваш авторитет. / И меркнут начисто пред вами / Иные важные чинами”.

М.Б.Евгеньев (доктор биологических наук, Москва): “Дорогая Зоя Софрониевна, поздравляю Вас со славным юбилеем. Вся Ваша жизнь показывает, как много может сделать один человек, если он живет по совести”.

В заключение, чтобы избежать “звериной серьезности”, — шутливый указ, который был прочитан на юбилее, где обыграны вехи судьбы и научной деятельности Никоро:

УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ БОЛЬШОЙ МЕДАЛЬЮ

“ЗА МУЖЕСТВО И ЖЕНСТВЕННОСТЬ”За достижения в теории и практике полового отбора.

За организацию дубовой скороспелости шелкопрядов.

За повышение музыкального уровня матросов Дунайской флотилии.

За отчаянную попытку спасения якутского аборигенного скота путем спермо-перевозок.

За повышение и дальнейшее успешное понижение роли показателя наследуемости.

За успешное доведение до уровня стандарта детей брачных, детей приемных, а также внебрачных учеников и соратников.

За континуальную попытку являть собой недостижимый пример доброты и человечности.

А также за все здесь неперечисленное

НАГРАЖДАЕТСЯ БОЛЬШОЙ МЕДАЛЬЮ “ЗА МУЖЕСТВО И ЖЕНСТВЕННОСТЬ”ЧЕЛОВЕК НИКОРО ЗОЯ СОФРОНИЕВНА.

Комиссия по награждениям.9 февраля 1979 г. Новосибирск.

В Академгородке под Новосибирском. Институт цитологии и генетики. 10 ноября 1982 г.

В первом ряду (сидят) сотрудники лаборатории генетики популяций. Слева направо: И.К.Захаров, Э.Х.Гинзбург, Д.П.Фурман, З.С.Никоро, М.Д.Голубовский, И.Д.Ерохина, Р.Н.Чураев. Во втором ряду (стоят) сотрудники группы математической генетики: первый слева Л.Омельянчук, третий слева Ю.Г.Матушкин, далее С.Н.Родин, А.Жарких, В.Соловьев, В.А.Ратнер, крайний справа — Н.А.Колчанов.