|

|

О.И. Воронова

ВЕРА ИГНАТЬЕВНА МУХИНА Серия «Жизнь в искусстве», Издательство «Искусство», Москва, 1976 г. |

Глава XIV

|

|

О.И. Воронова

ВЕРА ИГНАТЬЕВНА МУХИНА Серия «Жизнь в искусстве», Издательство «Искусство», Москва, 1976 г. |

Глава XIV

На закате жизни Вера Игнатьевна много думала об искусстве - о закономерностях его развития, специфике, о своеобразии художественного языка монументальной пластики.

Разумеется, мысли об искусстве, разговоры об искусстве сопровождали всю ее жизнь. Но теперь она словно подводила итоги своему опыту, размышляла глубоко, обобщенно. Стремилась поделиться своими раздумьями с другими художниками - выступала с докладами в Союзе художников, в Союзе архитекторов, в Академии художеств, публиковала статьи в «Правде», «Литературной газете», в «Советском искусстве», в сборниках «Вопросы развития советской скульптуры» и «Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство». Темы для докладов и статей брала широкие, позволяющие высказаться всесторонне: «Образ и тема в декоративной скульптуре», «Скульптура общественных и промышленных зданий», «Монументально-декоративные скульптурные решения в ансамбле городов».

Анализ искусства современности переплетался в этих статьях с примерами из истории искусств. Стремясь раскрыть развитие мировой художественной мысли, Вера Игнатьевна писала об искусстве Египта и Ассирии, о ранней французской готике и итальянском Возрождении, о католической храмовой архитектуре и русской деревянной резьбе. Желание блеснуть эрудицией было незнакомо Мухиной. Все, что она говорила, - говорила для дела. Рассказывая о чем-либо, всегда ставила вопрос: что здесь важно для современности, что может быть использовано советскими художниками. Искусство Греции должно было подсказать возможность полихромной скульптуры, Египта и Индии - научить трактовке рельефов.

«Мы стоим на пороге чрезвычайно для нас, скульпторов, ответственной поры. - говорила она, - от нас зависит сейчас пролепетать или рассказать полным голосом о великих днях и событиях нашей героической эпохи. Современная жизнь нашего народа дойдет до потомков со всеми ее великими страданиями и великими победами прежде всего в произведениях искусства. Никакие ученые и официальные документы не донесут до потомков так ярко облик нашей эпохи, как произведения искусства, сделанные искренней рукой мастера. Безусловная искренность во все времена является одним из признаков истинного искусства. И максимум совершенства!»Какие моменты учитывала она, анализируя современную скульптуру? Тему и ее соответствие специфике этого вида творчества. Стиль - «изобразительную форму, порожденную идеологией данной эпохи. Стиль родится тогда, когда художник не только умом познает идеалы своего времени, но тогда, когда он иначе не может уже чувствовать, когда идеология его века, его народа становится его личной идеологией». Композицию - в это понятие Мухина включала массу, способ построения, динамическое или статическое состояние произведения. И наконец - материал. Вновь и вновь возвращалась она мыслью к тому, что художники ленивы и нелюбопытны в освоении новых материалов, новой техники:«Давно установлено содружество в работе ученых и работников завода. Почему отстают работники изобразительного искусства? Почему они довольствуются материалами значительной давности, игнорируя современность? Очевидно, привыкли, так легче думать. А следовало бы потрудиться!»Сама она подобной «леностью» не страдала. Большинство художников еще и не слышало, что экспедиция Толстова открыла в Топрак-Кала скульптуру древнего Хорезма, а Мухина уже описывала найденные статуи в «Вопросах развития советской скульптуры». В 1950 году вернулся из Аргентины Эрьзя - одна из первых побывала в его мастерской Вера Игнатьевна. Поглядела привезенный им груз - твердые, не поддающиеся резцу породы южноамериканских деревьев квебрахо и альгарробо, его чем-то напоминающий бормашину станок: вращающаяся стальная фреза обрабатывала насаженный на стальной же штырь дерево, во все стороны летели стружки, опилки. «Покажу молодежи, как работать по-новому», - сказал Степан Дмитриевич. Почему только молодежи? Вера Игнатьевна заказала себе такой же станок, начала учиться. Правда, привыкнуть работать на нем не смогла, вернулась к старым приемам.Эпоха героики связывалась для Мухиной с непременным расцветом скульптуры. И в первую очередь - памятников, «всегда эмоциональных и часто наиважнейших точек города». Вера Игнатьевна часто говорила о том, какие принципы надо положить в создание памятника. Будет ли он посвящен Бруту, Пожарскому или Пушкину - в «скульптуре должно быть отброшено все мелочное, обыденное. Один большой "обобщенный" объем всегда выразительнее, чем сумма мелких объемов». И здесь очень многое зависит от мышления художника, от поставленной им перед собой задачи:

«Не всякую тему можно трактовать монументально, но есть темы, которые зависят от трактовки; пасторальную тему, как тему интимно-лирического порядка, трактовать монументально нельзя, но Жанну д'Арк - пастушку трактовать монументально можно. Можно ли трактовать монументально бытовые сцены? По-моему, нет. Я не могу вспомнить ни одного примера из истории пластики. Это, вероятно, потому, что бытовые сцены несут в себе частное, простейшее, а не большое, общечеловеческое содержание».Именно для того, чтобы отрешиться от обыденности, бытовизма, художник, решая образ реалистически, не должен бояться элементов пафоса - Вера Игнатьевна понимала это слово как «возвышенную страсть» («...вспомним спокойствие "Моисея" Микеланджело, трагическую сдержанность "Граждан Кале", бурную стремительность Самофракийской Ники»). Тогда образ получит духовную наполненность, передаст не только портретный облик героя, но и представление о нем творца-художника.«Какова роль одежды в монументальной трактовке образов? Она может помочь восприятию эпохи у зрителя, так как знакомит его с ее историческим костюмом... Но костюмы отживают свои положенные годы, а образы - никогда. Одежда хороша тогда, когда она не есть только этикетка времени, по когда она дополняет образ». Такое же большое значение придавала она и пластически-выразительному жесту.

Большинство памятников, установленных в конце сороковых - начале пятидесятых годов, представляло собой торжественно стоящие одинокие фигуры. Начиная работать над памятником П. И. Чайковскому, Мухина решила сломать эту традицию, показать композитора не отвлеченно, но за работой, в момент творческого озарения.

«Нам бесконечно дорого то великое, что они внесли в сокровищницу нашей культуры, - говорила она о писателях, артистах, музыкантах. - Поэтому мы должны изображать их не официально-торжественными, ибо не в этой официальной, публичной стороне раскрывается их внутреннее существо. Они дороги нам тем творческим состоянием, тем горением гения, тем трудовым подвигом, которые явились историческим оправданием их бытия».Сперва она думала изобразить Чайковского в рост, дирижирующим оркестром. Затем остановилась на сидящей фигуре, но оставила и сосредоточенную напряженность лица и дирижерский взмах рук. Чайковский у нее словно прислушивается к не ведомым еще никому звукам, отсчитывает их ритм. «Передать внутреннее рождение звука и ритма», - вот чего добивалась скульптор.Когда проект памятника Чайковскому был показан в 1952 году на выставке, некоторые зрители почувствовали несходство скульптуры с многими другими экспонатами. Фигура Чайковского, показанного «в раздумье, в процессе творчества, как небо от земли», отличается от работ «сытых, самоуспокоенных... отлакированных до того, что напоминают худшие образцы эпигонской скульптуры XVIII века», сказал на обсуждении Сергей Львов.

Но были и иные мнения. Раздавались голоса о том, что образ композитора аффектирован, что и посадка и жесты его нарочиты и внутренняя артистичность подменена артистизмом внешним. «Непонятно сочетание покоя в положении ног и напряженности в верхней части туловища, - анализировала проект уфимская учительница музыки Л.П. Атанова. - Музыкант в момент звучания мелодии, в момент творческого порыва не может сидеть ножка на ножку. Руки воздеты, как в балете; одна из них на пюпитре, но все же она вылеплена так, что ничего не напишет. Опять поза!»

Как материалы для памятника планировались гранит и бронза. Мухина предложила заменить гранит коломенским или тарусским песчаником, «наиболее родственным русской средней полосе, в которой творил Чайковский», но отстоять эту идею ей не удалось.

«Сидящая фигура на кубическом пьедестале, - так описывала Вера Игнатьевна свой замысел. - Полуовальная вогнутая решетка над огромным полукругом скамьи идет направо и налево двумя крыльями от постамента до существующих въезда и выезда. На кованой решетке, разделенной на шесть частей, нанесены некоторые темы главных музыкальных форм, в которых Чайковский писал; как-то: симфонии, оперы, балета, романса, концерта и пр. Туда же внесены его инициалы и даты рождения и смерти. Решетки с двух сторон кончаются арфами, и таким образом звуки на решетке как бы продолжают звучать в струнах арф».Мухина придавала решетке большое значение. Не удовлетворившись первоначальным замыслом, она лепит из гипса женщину с арфой, - не заменить ли этой фигурой стилизованные дуги музыкальных инструментов? Рисует проекты кованых рельефов: остановленных в танце балерин, падающую под пистолетом Германа старую графиню. Предостерегает Иванову и Зеленскую, что памятник «без решетки может показаться бедным». Не отзвук ли это давнего увлечения решетками Парижа? Или же более серьезное: стремление возродить начавший угасать сюжетный памятник? В те годы многие считали, что сюжет в памятнике неминуемо приведет его к жанровости.На передней стороне пьедестала она предполагала написать лишь одно слово: «Чайковскому» (впоследствии эта надпись была изменена). Сзади хотела изваять фигурку деревенского мальчика, босоногого, в подпоясанной веревочкой косоворотке, играющего на свирели. Маленький крестьянский музыкант объяснял необычность позы Чайковского - к его свирели прислушивался композитор, его мелодию подхватывал движением руки. Но на обсуждении проекта пастушка предложили убрать. «Как же связать образ Чайковского с музыкой? - защищалась Мухина. - Фигурой Пана? Но Пан - это Греция, стало быть, этого нельзя. Что же у нас соответствовало Пану? Русский пастушок!» Асафьев предложил заменить мальчика стариком, Вера Игнатьевна согласилась, вылепила сидящую фигуру, но она оказалась больше похожей на украинского бандуриста, чем на русского пастуха. Решили ограничиться простым постаментом.

Проект памятника П.И. Чайковскому. 1945 г.

Слева - "Пастушок" - горельеф к памятнику.Медленно и трудно шла работа. Первый вариант проекта, завершенный в начале 1945 года, был отвергнут комиссией. Утверждения второго варианта пришлось ждать два года. Наконец гипсовая модель была увезена на завод, но в ожидании отлива опять прошли годы. И все-таки Вера Игнатьевна любила этот проект. Перед смертью даже продиктовала сыну письмо в правительство с просьбой закончить памятник и установить его. Это сделали ее верные помощницы - Иванова и Зеленская.

Вере Игнатьевне было уже под шестьдесят, когда она приступила к работе над проектом памятника Чайковскому. Поредели и поседели волосы, вышитые платья и белоснежные кокетливые кофточки уступили место широким темным блузам. Сын окончил университет, женился, появилась внучка. Ее назвали Марфой, в честь матери Алексея Андреевича. Росла «лихой девкой», «домашним агрессором», бабушкиной любимицей.

В.И. Мухина с внучкой Марфой. 1953 г.

Шестьдесят лет - немало. Из друзей молодости около нее не осталось никого. Последней ушла из жизни Александра Александровна Экстер, она умерла в 1949 году в Фонтене-о-Роз. И уже давно ее письма приносили Вере Игнатьевне не столько радости, сколько печали: «Проходят недели мук, все думала, будет лучше со здоровьем, но, очевидно, мне уже не поправиться совсем... У меня нет больше терпения добиваться чего-либо. Есть возможность прожить день - и слава богу! Мне ничего не хочется...» 21

И у самой Веры Игнатьевны начинались болезни, сердечные припадки, сдавали нервы. Но горячность, страстность отношения к жизни и к искусству не угасали. Сколько раз, приходя с конференций или с заседаний Академии художеств, восклицала: «Опять мне пришлось записать особое мнение!» Она не просто высказывала свое суждение, но билась, сражалась за свою правоту.

Сражалась против того, что считала худшими врагами советского искусства в те годы, против натурализма, против чисто формального отношения художника к своей работе, против помпезности, ложного великолепия перегруженных скульптурными украшениями зданий. Это одинаково плачевно сказывается и на архитектуре и на скульптуре, утверждала Мухина, «скульптура должна быть расположена так, чтобы привлекать к себе внимание зрителя и допускать подробное смысловое прочтение... Превращение человеческой фигуры в вазоподобную форму, потерявшую всякие человеческие детали, ненужно... орнамент становится самодовлеющим, мы видим не архитектурную стену, оживленную орнаментом, а орнамент как таковой, подпертый фоном стены». Напоминая слова Альберти «искусство есть мера», она с горечью констатировала необходимость разграничить как будто бы близкие понятия - «украшение» и «украшательство». Насколько первое понятие положительно, так как помогает сделать жизнь красивой, настолько второе «замусоривает» произведения искусства, бытовую обстановку, городские ансамбли и почти всегда бывает выразителем и проводником дурного вкуса.

Не менее ненавистна была ей попытка сузить рамки мышления художника, сведя его творчество к иллюстрированию, к созданию безликих, внешне благопристойно-благополучных произведений. Она иронически рассказывала о художниках, которые «переводят изображение с фотографии на полотно или плакат, механически сохраняя вместе с главным все случайное, оказавшееся перед объективом фотографического аппарата». Очень резко отзывалась об оформлении павильона Белоруссии на ВСХВ - «гипсовые люди ходят, как живые, по крыше». Заявляла, что одной из задач при создании группы «Требуем мира!» ставила «сказать свое слово взволнованными образами, а не пластическим литературным изложением происходящих событий». «Мы хотели перебить иллюстративность образностью», - подтверждает Зеленская.

«Наше искусство должно быть прекрасным, развивающим вкус масс, а никак не упрощенческим в образах и формах, ибо мудрость и понимание народное гораздо богаче и тоньше, чем мы иногда воображаем, - настаивает Мухина, выступая на конференции по скульптуре в Академии художеств. - В искусстве нам нужны образы, полные внутренней психологической динамики, которая передается не внешним жестом, а огромным внутренним содержанием, раскрытым в образе. Поменьше безразличия! Наше искусство должно быть народным, то есть поднимающим нас до величайших людей прошлого и настоящего».Ее упрекали за огрубление образа советской женщины в «Крестьянке»; она отвечала, что и сейчас сделала бы так же - только рубаху изменила бы на «более гибкую». Опираясь на весь свой жизненный и творческий опыт, она развивала те же мысли, что и в тридцатых годах, отстаивая право художника на широкое обобщение, символ и аллегорию:«За последнее время наблюдается своеобразное обеднение содержания нашей скульптуры, заключающееся в том, что из нее исчезли образы, изображающие обобщающие понятия или какую-нибудь идею... Положение усугубляется еще тем, что у нас привыкли отожествлять реалистичность с «похожестью» образа, проверяя ее в скульптуре или фотографиями, или "бытовыми" представлениями о человеке пли событии <...> Бытовизм постепенно атрофировал ощущение иносказания, отмел его как ложный путь. Это принципиально неверно. У нас есть много понятий, которые в скульптуре нельзя выразить языком жанра. Как, например, в бытовом образе выразить идею единения наших великих рек Волги и Дона или обводнения пустынь?»Напротив, аллегория дает художнику возможности свободного выбора средств выражения, и здесь не надо бояться условности, ведь она существовала в искусстве всех времен и всех народов: «Правильно употребленная условность подчеркивает реалистичность образа, его жизненность». Аллегоричны гробницы Микеланджело, изображающие фигуры Дня, Утра, Вечера и Ночи, «Медный всадник» Фальконе, «Суворов» и «Самсон» Козловского, памятник защиты Бельфора в Париже - раненый рычащий лев, приподнявшийся на напряженных передних лапах. «Во все времена высшего расцвета искусства ваяния ему был присущ символ!»Аллегорическая скульптура гораздо лучше сочетается с архитектурой, нежели жанровая или портретная.

«Все, что помогает связать скульптуру со зданием: динамика, определенные горизонтали и вертикали, диктуемые зданием, наконец, требуемый зданием размер - все это может идти вразрез с портретностью данного лица. Не каждую портретную статую, говоря простым языком, можно «привязать к зданию»... Легче венчать здание декоративной скульптурой... Если требуется, каждое понятие можно подать декоративно, то есть связать и подчинить его зданию, но не всегда можно портретную фигуру привести к декоративному решению».Мухина вполне отдавала себе отчет, что образы греко-латинской мифологии, к которым скульпторы обычно прибегали при создании аллегорий, непонятны широким слоям современников. Следовательно, надо найти новые образные выражения для абстрактных понятий, настаивает она: «Из массы попыток и трактовок разных авторов в конце концов отберутся образы, прекрасные по форме и понятные народу. Они явятся первыми буквами советской пластически-образной азбуки, которую нам приходится создавать».Как бы в доказательство своих теоретических положений она вместе с бригадой лепит монументально-декоративную композицию «Вечная молодость науки», которую устанавливают перед новым, высотным зданием Московского университета.

Вечную молодость науки Мухина олицетворяет в двух фигурах - юноши и девушки. Это наши современники - по одежде, манере держаться. И вместе с тем они как бы принадлежат всем временам - книги в их руках напоминают старинные фолианты, весь их облик говорит об одухотворенности, преданности знаниям, стремлении к ним.

Новое здание университета - огромное, многоэтажное, со шпилями, портиками, колоннами. К нему ведут зеленые партеры, широкие автострады. Пышность эта подавляла многих скульпторов, работавших над его оформлением одновременно с Мухиной. Но не ее. В ее героях нет никакой парадности, это скромные молодые люди. Единственное торжественное в них - это осанка, поза, поворот головы.

Но и это диктуется необходимостью. Сделай их совсем обыденными - на смену аллегории явится жанровая композиция. Торжественность определяется высотой их помыслов, влечений, чувств.

Кроме того, осанка фигур во многом зависит от архитектурного языка здания: огромных плоскостей стен, геометрической четкости рядами идущих окон. Их четкости и соответствует прямизна торсов, напряженность вытянутых рук. Согласовать монументально-декоративное оформление здания с самим зданием, добиться созвучности архитектуры и скульптуры казалось Вере Игнатьевне таким же необходимым, как и создание значительного символического образа.

Последние годы жизни Мухиной связаны с продолжением работы, начатой еще до войны, - с созданием памятника Горькому; вернее, памятников, так как ей пришлось исполнять и тот, что стоит в Москве. Работа над московским памятником продолжалась с 1949 по 1951 год, над горьковским - с 1945 по 1952-й.

В 1945-м она, Зеленская и Иванова поехали в Горький уточнить место будущего монумента. «Проехались с большим толком, - писала Вера Игнатьевна сыну. - Берег по Оке при слиянии весь зеленый от травы, очень крутой, в него упирается мост... Сначала был памятник запроектирован под мостом, но мы выбрали немного левее, очень холм хорош над Окой... Поставили девятиметровый силуэт, выполненный из фанеры, - оказалось, что от него гора сразу сократилась. Поставили семиметровый и попали в точку. Всем понравилось, и нам также».

Модель статуи увеличили, отправили на завод, отлили в бронзе. И вдруг как удар грома по сердцу известие: не на берегу реки - на центральной площади города будет установлен монумент.

Веру Игнатьевну это задело особенно больно, потому что архитектурное решение памятника было для нее последней памятью о Сереже Замкове. «Если судьба даст мне продолжить памятник Максиму Горькому, - писала она, узнав о гибели Сергея Андреевича, - я постараюсь сохранить все от его архитектурного проекта». А тут пришлось спешно делать новый проект, его взял на себя архитектор Штеллер, и проект этот заранее обречен быть маловыразительным: в замкнутой домами площади постамент можно окружить лишь небольшим пятном зеленого газона. На новом пьедестале фигура стала казаться несоразмерно маленькой. Мухиной пришлось вмешаться в расчеты архитектора, сократить постамент почти на два метра.

Это уже 1951 год, установка памятника идет черепашьими шагами. Еще через одиннадцать месяцев Мухина опять едет в Горький - посмотреть, проверить, при надобности внести коррективы. Возвращается недовольная, раздраженная. Проверить ничего невозможно: статуя, наглухо вцементированная в пьедестал, закрыта лесами. Единственное, о чем еще можно позаботиться - о патинировке. «Хотели делать черного болвана, как в ваксе, - возмущается художница. - Я категорически запретила. Фигура должна быть светлее и зеленая... Патинировку я не позволила делать до приезда 3.Г. Ивановой».

Трудности, трудности. Но Вера Игнатьевна и не помышляет отказаться от дела. Она уверена - памятник Горькому не просто желателен в городе Горьком - необходим. Вообще в стране слишком мало памятников деятелям культуры, писателям. В Москве, например, пишет она в 1952 году, есть площадь имени Маяковского и нет памятника поэту. Конечно, это трудная задача: «Как передать в скульптурных формах пламенный темперамент Маяковского, его вечное горение, его всегда прочную, ни на мгновение не прекращающуюся и поныне связь с жизнью... Трибун не должен заслонять поэта, агитатор - лирика». Но главная беда в том, что художник сталкивается не только с этими сложностями:

«Практика показывает и другое: недоверие к компетенции художника, порой чисто субъективная, вкусовая оценка его произведения членами различных комиссий приводит к формальным поправкам, разрушающим единство образа, задуманного скульптором... Зачастую удовлетворение всех высказанных пожеланий приводит к тому, что авторство художника оказывается чисто номинальным...»На ее глазах был проведен конкурс проектов памятника Маяковскому, на котором выделился проект Чайкова. Но в «результате бесчисленных поправок многочисленных комиссий, любое замечание которых по условиям договора является для художника обязательным», за четырнадцать лет работы фигура Маяковского «поблекла и несколько одеревенела. Сохранив основную композицию, она тем не менее потеряла свою внутреннюю динамику... Двухметровая модель памятника оказалась неудачной.В одном из вариантов рукописи к статье «Скульптор и писатель» Мухина пишет:

«Должен ли памятник быть эмоциональным? Безусловно! Великий писатель никогда не может безразлично относиться к тому, что его окружает, он ценен нам своим горячим отношением к миру. Неэмоциональный образ обесценивает и обедняет личность, являя только ее внешнюю, безразличную видимость».В «Литературной газете» напечатано: «Внутреннее содержание памятника должно нести характеристику творчества писателя, выраженную в его облике, жесте, позе. Присущая ему лиричность, или полемическая резкость, или философская четкость мысли должны быть выражены художником». В рукописи прибавлено еще несколько слов: «Памятник должен иметь силу продолжения миссии изображаемого писателя и за пределами его земного существования, он должен быть действенным». Другими словами, Мухина считала, что памятник должен оказывать на зрителя такое же нравственное воздействие, что и книги писателя.Именно поэтому ей хотелось «выправить», «освободить от равнодушия» некоторые классические произведения. В частности, она мечтала увидеть исполненный советским художником памятник Александру Сергеевичу Пушкину.

«Памятник Пушкину в Москве работы А.М. Опекушина любим и ценим нами за удачное во многом и давно уже ставшее привычным воплощение образа поэта. Но, оценивая образ Пушкина в этом памятнике с позиций сегодняшнего дня, нельзя не признать, что он трактован скульптором несколько односторонне. Это памятник преимущественно поэту лирическому, он недостаточно отражает высокую гражданственность, которая пронизывает творчество Пушкина и которую ставит себе в заслугу сам поэт...»Она вспоминает о проекте Шадра («весь вдохновение и огонь»), о стихах Пушкина, которые читал ей, работая над этим образом, скульптор. И - как вывод из этих воспоминаний и рассуждений - звучат спокойные, требовательные слова: «Быть может, есть смысл попытаться разработать и завершить замысел Шадра».Ее работа над памятником Горькому в Москве и есть разработка и завершение одного из замыслов Шадра. Проекта, в свое время получившего одобрение комиссии.

Шадр умер в 1941 году, незадолго до начала войны. «Не могу без волнения вспоминать о моем последнем посещении больницы, - рассказывала Вера Игнатьевна. - Иван Дмитриевич, сидя высоко на постели, в подушках, говорил о том, что, когда выздоровеет, мы станем работать вместе. Создадим совместную вещь, в которой запечатлеем эпоху». Но, утешая друзей, Шадр уже на верил в выздоровление. В этот же день завещал Мухиной свою мастерскую, которую только что отстроил (Вере Игнатьевне мастерская не досталась - ее получил другой скульптор), и взял с нее обещание закончить по его проекту памятник Горькому.

В этой работе Мухиной опять помогали Иванова и Зеленская.

И снова скульпторам пришлось начинать с архитектурного проекта: Шадр создавал памятник для Манежной площади, а его решили установить возле Белорусского вокзала. Правда, это стало известно давно, и Иван Дмитриевич при жизни пытался внести в свой проект нужные изменения: отказавшись от ступеней амфитеатра, которыми хотел обрамить монумент первоначально, нарисовал два варианта постамента для привокзальной площади. Один из них был трехгранным, другой напоминал утес. Но оба варианта были сделаны умозрительно, без точного учета размеров площади, величины окружающих ее домов. И оба оказались слишком громоздкими.

Архитектор Розенфельд предложил сделать постамент в форме вытянутого параллелепипеда со слегка покатыми верхними гранями. Художницы вырезали силуэт Горького из фанеры и произвели измерения. Впрочем, трудность была не в том, чтобы определить размер будущей фигуры: вылепленную Шадром модель нельзя было механически увеличивать; поднятая в высоту, она смотрелась иначе, «полнела», и ее пришлось «утонышать», изменять, вносить поправки.

На все это ушло много месяцев. Но художницы были довольны. Острота фигуры у Шадра на рабочей модели очень хорошо согласовывалась с предельно острой по выражению портретной головой, и мне кажется, что нам также удалось сохранить в них единство целого», - радовалась Вера Игнатьевна. «Горький казался точно воспроизведенным по проекту, "утоньшения" зрителю заметны не были», - вспоминал В.А. Замков.

А потом произошло то, что тяжело отозвалось на нервах и здоровье Веры Игнатьевны.

«Модель была принята Художественным Советом по делам искусств, - рассказывала она, - отлита из бронзы и поставлена, по нашему настоянию, на временном пьедестале в Парке культуры и отдыха для общественного просмотра.Впервые Мухина столкнулась с требованием не поправок и не доработок, но коренной переработки образа. К тому же образа, созданного не ею, а покойным другом. «Если бы это был мой проект, - сказала она сыну, - не стала бы переделывать. А теперь - должна. Память об Иване Дмитриевиче».После просмотра нам было указано на неприемлемость трактовки образа Горького, на гипертрофированность внешних черт писателя, на ненужную их заостренность, придающую образу Горького "проповеднический" характер, и было указано на необходимость переработки фигуры писателя с целью создания более тепло-человечного образа».

Прежде всего художницам пришлось заново вылепить голову Горького. Шадр лепил взволнованно, порывисто, намеренно гиперболизируя элементы пластической формы: «Только так можно передать духовный взлет, вдохновение», - говорил он. Лепил лицо человека, «в котором угадываешь внутренний огонь, способность зажечь сердца миллионов... много страдавшего и сумевшего подняться над страданиями... мыслителя и борца».

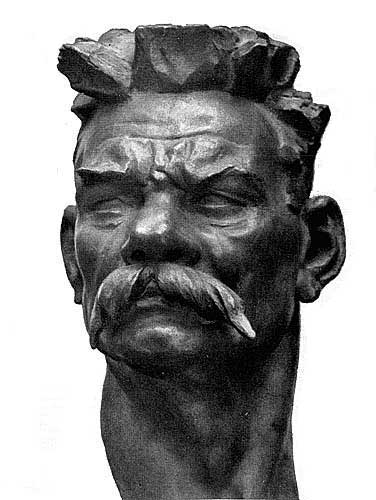

И.Д. Шадр. А.М. Горький. 1939 г.

Голова Горького, исполненная Шадром, восхищала Павла Корина. «Шадр сумел уловить и передать внутреннюю суть образа, дух Горького, - говорил он. - Я хорошо знал Алексея Максимовича и чувствую это. И сходство вполне сохранено. Да и в пластическом отношении это одна из лучших голов, которые я видел: патетическая, бурная!» Когда в Парке культуры и отдыха был выставлен первый вариант памятника, Павел Дмитриевич приезжал смотреть его, очень одобрил, горячо поздравлял художниц с удачей.

«Мыслитель и борец». Это сохранено и в новом варианте головы Горького, вылепленном Мухиной, Ивановой и Зеленской. Но исполнена она много академичнее и спокойнее, в ней уже нет ни внутреннего огня, ни страданий. Их Горький - человек значительный и суровый, но уже успокоенный, далекий от душевных бурь.

Переделка головы повлекла переделку всей фигуры, нивелировку ее. Даже возраст писателя перестал чувствоваться в скульптуре. Вместо тяжелой стариковской походки, которой не побоялся Шадр, появилась бодрая, уверенная поступь. «Не то, - говорила Вера Игнатьевна. - Не то, что задумывал Иван Дмитриевич».

А.М. Горький. Фигура для памятника в Москве (1949 г.)

Открытие памятника было приурочено к двадцатипятилетию со дня смерти Горького, и скульпторы торопились. Работали по 12-15 часов в сутки, в ветер и дождь, по тридцать, по сорок раз в день влезая на леса и слезая с них - как иначе проверишь, правильно ли смотрится скульптура снизу? Некоторые этапы работы требовали немалых физических сил («передвижение каждой складки требовало срубания многокилограммовых слоев гипса и наращивания их снова на других местах»), а у Веры Игнатьевны сил уже почти не было. Болело сердце, мучила одышка, гипертония. Всеволод Алексеевич уговаривал, просил отказаться от завершения работы. Не соглашалась: «Я обещала Ванечке». Держалась, что называется, на нервах. Окончила и свалилась, даже на открытие памятника пойти не смогла, лежала в постели.

Раньше старалась не жаловаться, теперь сдалась. Начиная со времени работы на промерзших, всеми ветрами продуваемых лесах, письма пестрят жалобами: «болею»; «здоровье так себе, разбитый горшок, как я себя называю»; «я веду себя отвратительно, почти все время лежу, так как припадки удушья меня довольно часто посещают». Врачи следили за ней, отхаживали, но стоило понервничать, и все начиналось сначала: «Алешина годовщина 25 октября, в связи с этим поездка к Лукьянову по поводу цепей на могилу и договоры с мраморщиками на Ново-Девичьем, еще что-то - в результате два припадка две ночи подряд».

И вот болезнь окончательно валит ее с ног.

«Я в Барвихе уже две недели, с 24 августа. Лежу уже двенадцать дней, лежу честно, не вставая, только к столу тут же в комнате пообедать и позавтракать. Уложили врачи, очевидно, самая настоящая декомпенсация сердца. Врачи люди скрытные, трудно их вызвать на откровенный разговор по поводу вашего состояния. Может быть, так и надо, зачем больному знать, когда он умрет. Но иногда это хуже. Вообще неизвестность штука хорошая, когда впереди надежды, и она же страшна, когда ты не можешь знать, что ты еще смеешь. Вероятно, такое чувство у повешенных: петля уже на шее, но, когда выбьют скамейку из-под ног, неизвестно. Мерзкое, гнусное чувство.Не хочу! Стиснуть зубы, лечиться, слушаться беспрекословно, лежать, лежать, еще лежать. Все, чтобы поправиться, «устоять во что бы то ни стало!» Устояла. Вырвала у судьбы еще почти год жизни.У меня нет спокойствия, я жадная к жизни. Я люблю жизнь, люблю воздух, солнце, землю, люблю людей, люблю дело. Вот оно-то меня и тревожит. Очевидно, вынужденное мое безделье меня вырвало из обычного равновесия, и я лезу на стену. Понимаю и в то же время не могу не лезть. Сегодня опять сказали лежать еще, до слез это взволновало, даже не взволновало, а как-то глупо обидело. Неужели я уже инвалид, как мне вскользь сказал профессор Коган! Протестую всем своим существом, зачем этот обух по голове, как это жестоко... Не хочу!»

«Иван Лукич, дорогой, - пишет она Хижняку, - как я была рада, получив Ваше письмо! Пахнуло чем-то сильным и молодым: 1942 год, такой тяжелый для нашей Родины, был все-таки очень творческим для меня. Многое и после него мне удалось сделать, но сейчас, увы, я очень больна и выбита из моей рабочей колеи. Два года назад я сильно переработала над памятником Горькому... Говорят, что получилось хорошо, но лично для меня, увы, плохо... я подорвала мышцу сердца. А планов на работу полная голова. Большие коммунистические стройки так вдохновляют, хочется с головой броситься в эту работу».И действительно, вместо того чтобы беречь силы, опять принимается за скульптуру. Лепит фигуру, которая должна венчать круглый купол сталинградского планетария. Называет ее «Мир». Эта скульптура вобрала в себя многое из продуманного и созданного раньше, и работа над ней шла легко, быстро. Величественная и в то же время легкая женская фигура во многом напоминает статую из группы, исполненной перед войной для Рыбинского водохранилища. В лице женщины - чуть поднятом вверх решительном подбородке, чистом открытом лбе, мягких очертаниях рта - проскальзывают некоторые черты женского портрета, вылепленного Верой Игнатьевной в 1952 году.

Мир. 1951-1952 г.

Проект статуи для планетария в Сталинграде.Классические пропорции фигуры, гордая осанка, сильные руки, спокойное лицо. Одной рукой женщина поддерживает сноп - тяжелые золотые колосья, другой поднимает хрустальную сферу, с которой слетает голубь. В рыбинской группе около женщины стоял вооруженный, готовый сражаться за нее красноармеец. Здесь она одна и в этом одиночестве кажется много сильнее, увереннее, могущественнее. Она не нуждается в защите, она сама охраняет мир.

Родина - это жизнь. Родина - это мир. Последнее, выверенное всей жизнью убеждение. Его как завещание Мухина и передаст тем, кто будет жить после нее. Его подхватят скульпторы, исполняющие но ее эскизу шестиметровую бронзовую статую: Сергей Александрович Круглов и Александр Михайлович Сергеев. Голубя лепит старый друг Веры Игнатьевны Иван Семенович Ефимов. Сама она уже не в состоянии. Больница. Санаторий. Опять больница.

Она еще надеялась, но надежды уже не было. Трехдневный сердечный приступ, когда она буквально находилась между жизнью и смертью и думали, что уже начинается агония, подорвал ее силы окончательно. В состоянии временного облегчения ее выписали, и Вера Игнатьевна испытала ослепительное чувство «воскресения из мертвых», но оно было обманчиво и кратковременно. Дни ее были сочтены, главный кардиолог Боткинской больницы Б. Е. Вотчел предупредил Всеволода Алексеевича, чтобы он никуда не уезжал даже ненадолго, что конец близок.

Мухина умерла 6 октября 1953 года. Последние полтора месяца пролежала в кремлевской больнице.

«Состояние страшное, кошмарное... - почти каракулями выводит она Ивановой и Зеленской. - Я не думала, что вообще можно так болеть. При всем желании не могу написать ни одной буквы кругло. Я беспокоюсь, виновата перед ребятами. Волик - святой мальчик.

Сейчас ночь, спать не могу. Сталинградская фигура очень хороша. Спасибо...

Я совсем разбита. Сегодня был какой-то ужасный приступ. Пережила. Но как перенесу его, еще не знаю...» 22.

Когда еще верила в выздоровление, подписывалась: «Ваша нерадивая третья часть». Теперь надежд не осталось, и она завершает письмо именем и фамилией: «Ваша Вера Мухина». Подпись-прощание. Но и в этом письме, рядом с прощанием, рядом со стоном боли и последним упоминанием о сыне, бессменно сидевшем у ее постели, беспокойство о тех, кто завершает за нее скульптуру. Постоянные, неизбывные мысли о работе.

О работе и последние разговоры со Всеволодом Алексеевичем. О памятнике Чайковскому, который она называла своей «лебединой песнью». О фигуре «Мир», о группах, предназначенных для Москворецкого моста. Украсят ли они когда-нибудь Москву?

До последнего дня, до последнего вздоха - об искусстве, которое было ее жизнью, с мыслью о котором она ушла в небытие.

* * *

Каждый художник задумывается о том, что такое талант. У Мухиной в ее нравственно-психологическую формулу таланта входили не только мастерство, «максимум совершенства», но и искренность, страсть, сознание ответственности, духовная зрелость и ясное понимание цели. «Я лично, - писала она, - требую от художника ясного отчета в том, что он хочет; ничего нет хуже шатания и неясности художественного желания. Оно приводит к неясному, часто ошибочному толкованию, а иногда и просто к полному безразличию и заслуженному невниманию». Искусство было для нее «средством прямого эмоционального воздействия», «великим вождем человеческих душ и создателем жизни».

Каждый человек задумывается о том, что такое счастье. Размышляла об этом и Мухина:

«Богатство ли это, когда ты как будто все можешь купить? Нет, многие самые разнообразные ценности не покупаются на деньги. Счастье ли в безделье, когда человек как будто может ничего не делать? Нет, такое состояние скоро надоедает, ибо не имеет цели. Много есть таких положений, которые как будто дают счастье. Да ведь оно очень индивидуально, это счастье, одному нужно большое-пребольшое, другой довольствуется малым. По-моему, счастье есть состояние стремления в творческом труде, и кульминационная точка есть момент достижения. Потом, достигнув, человек привыкает к этому состоянию, притупляется его острота, и опять человек, видя перед собой следующую великую цель, опять стремится вперед, борется, трудится с любовью и жаром, ибо любит свою цель. Способность стремиться, молодость духа, неослабевающее творческое состояние - вот она, радость!»Вера Мухина прожила жизнь, полную творческого труда, высоких страстей и волнений. И поэтому она была счастлива. Как бывает счастлив каждый, прикоснувшийся к большому искусству.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стенографические записи воспоминаний В.И. Мухиной, сделанные А. Беком и Л. Тоом, стр. 5. Архив В. А. Замкова.

2. Дневники Н.А. Удальцовой. Рукопись. Архив А.А. Древина.

3. Письмо Б.Н. Терновца от 2 февраля 1914 г. Архив Н.В. Яворской.

4. Дневники Н.А. Удальцовой. Рукопись. Архив А.А. Древина.

5. Письмо Б.Н. Терновца от 18 апреля 1914 г. Архив Н.В. Яворской.

6. Письмо А. Вертепова. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 149.

7. Автобиография А.А. Замкова. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 457.

8. Стенографические записи воспоминаний В.И. Мухиной, сделанные А. Беком и Л. Тоом, стр. 52. Архив В.А. Замкова.

9. Заметки В.И. Мухиной. Рукопись. Архив В.А. Замкова.

10. Воспоминания Рындзюнской. Рукопись. ЦГАЛИ, ф. 1983, ед. хр. 11.

11. Стенографические записи воспоминаний В.И. Мухиной, сделанные А. Беком и Л. Тоом, стр. 90, 45. Архив В.А. Замкова.

13. Рукописи сотрудников Института урогравиданотерапии. Архив А. А. Замкова. ЦГАНХ (Центральный государственный архив народного хозяйства).

15. Письма А.А. Замкова. Архив А.А. Замкова. Рукописи. ЦГАНХ

17. Рукопись В.И. Мухиной. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 79.

18. Письмо В.И. Мухиной от 27 декабря 1941 г. Архив Н.Г. Зеленской и 3.Г. Ивановой.

19. Письмо Н.А. Удальцовой. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 237.

20. Письмо Б.Н. Полевого. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 215.

21. Письмо А.А. Экстер. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 254.

22. Письмо В.И. Мухиной. Не датировано. Предположительно - за пять дней до смерти. Архив Н.Г. Зеленской и 3.Г. Ивановой.

Главы

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |

|

|

Страница В.И. Мухиной |

|