|

|

О.И. Воронова

ВЕРА ИГНАТЬЕВНА МУХИНА Серия «Жизнь в искусстве», Издательство «Искусство», Москва, 1976 г. |

Глава X

|

|

О.И. Воронова

ВЕРА ИГНАТЬЕВНА МУХИНА Серия «Жизнь в искусстве», Издательство «Искусство», Москва, 1976 г. |

Глава X

1937 год принес Мухиной всемирную славу. Огромная, пожирающая все силы работа заполнила его целиком. В 1937 году Советский Союз принимал участие в Международной выставке в Париже. Выставка должна была стать грандиозной - ей было отведено сто гектаров по обеим берегам Сены, от дворца Трокадеро до Высшей военной школы. В Советском Союзе к ней готовились еще с осени 1935-го; архитекторы, оспаривавшие друг у друга право постройки павильона, ездили в Париж, изучали предназначенное для него место.

В этом соревновании победителем оказался Борис Михайлович Иофан. Его проект был торжествен, и содержателен, и декоративен. Архитектура, скульптура и инженерное мастерство выступали в нем как равноправное триединство; недаром, Иофан окончил не только Институт изящных искусств, но и римскую Школу инженеров.

«Обычно, проектируя, я делаю много вариантов, - рассказывал Борис Михайлович. - Мои ученики даже зовут меня "вариантщик". В жизни озарения бывают редко. А в этом случае идея пришла сразу и не изменилась. 1937 год был годом окончания первой пятилетки, для всех нас это было большим событием. Кроме того, этот год был юбилейным - исполнялось двадцать лет Советской власти. Мне представлялось, что в такой год павильон не может иметь случайный, временный, чисто декоративный характер, что он должен быть сооружением монументальным, символическим. Мне вспоминалось, что в годы становления Советского государства В.И. Ленин присутствовал на закладке памятника "Освобожденному труду", значит, он придавал большое значение этому замыслу. Памятник осуществлен не был, и я решил воплотить его идею в павильоне.Сама идея подсказывала композицию: Советский Союз - государство рабочих и крестьян, на этом основан герб. Павильон должна была завершать двухфигурная скульптурная группа: рабочий и крестьянка, скрестившие серп и молот, - меня всю жизнь увлекала проблема синтеза архитектуры и скульптуры.

Идея родилась в одночасье, но над разработкой проекта пришлось думать долго. Территория выставки тянулась вдоль Сены. Нам была отведена площадка над автомобильным тоннелем. Сделать на ней павильон широким и просторным было невозможно, и я решил ответить реке протяженностью. Здание рисовалось мне похожим на несущийся корабль, по классическому обычаю увенчанный статуей» Вернее, скульптурной группой. Несоразмерность длины и ширины (160x21,5 метра) в какой-то степени даже импонировала мне: выставочное помещение особенно приятно, когда оно выстроена галереей. Как Музей скульптуры Ватикана или галерея Уфицци во Флоренции».

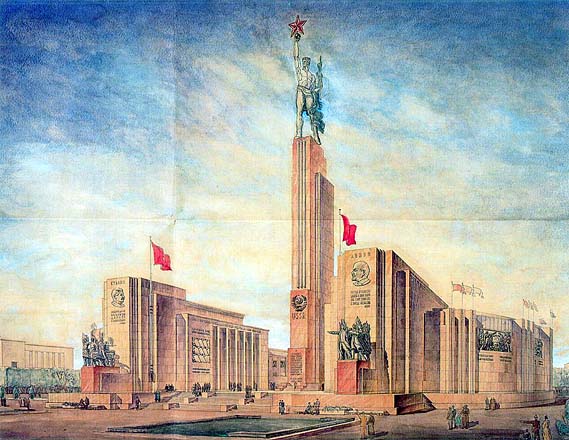

Б.М. Иофан. Проект павильона СССР на парижской Всемирной выставке 1937 г.

Сохранилась фотография тех лет: Иофан и Мухина. Он подтянутый, красивый, элегантный, весь - легкий, артистичный. Она сдержанная до суровости, с прищуренными глазами, с чуть заметной саркастической складкой у рта. Какие разные люди!

Действительно, они были совсем непохожи друг на друга, и, не только по облику, но и по характеру и по пониманию искусства, Больше того: не слишком-то симпатизировали друг другу.

«Проект Иофана мне не нравится, - писала Мухина. - Его понятие о синтезе чересчур спорно, по-моему, он его видит не в конструктивно-композиционном разрешении, а в равновеликости скульптуры и архитектуры».

«Я очень сомневался, что она сможет справиться с конкурсным проектом, - говорил Иофан. - Считал, что она способна скорее к созданию лирических вещей».

В.И. Мухина и Б.М. Иофан (1936 г.)

К скульптурному конкурсу было привлечено четыре человека: Вячеслав Андреев, Матвей Манизер, Иван Шадр и Вера Мухина. Иофан возлагал основные надежды на Шадра:

«Шадр был изумительно талантлив, хорошо чувствовал материал и форму. Он всегда поражал меня богатством фантазии, своеобразием замыслов, необычностью их композиции. Поражал, я бы сказал, одухотворенностью пластики. По ощущению мира, страстности чувств, взволнованности отношения к жизни он был самым настоящим художником, беззаветно влюбленным в искусство, - без скульптуры для него не было жизни. Кроме того, он обладал огромным пониманием монументального большого искусства, которое может выдержать и солнце, и громадное пространство, и большую высоту, и перспективу, - такие мастера редки, у них свой, особый ряд в скульптуре. Шадра еще до сих пор до конца не оценили».

Проект, представленный Шадром, действительно был очень интересен. Фигуры устремлялись вперед в таком бурном порыве, что воспринимались почти как в полете. Казалось, еще минута, и серп с молотом понесутся в звездное пространство, на Луну, в Галактику. Но группа «не держалась» на павильоне - требовала иного постамента. Увлекшись несущимся ритмом композиции, Шадр забыл об условиях конкурса. Единственный скульптор, которого Вера Игнатьевна считала опасным соперником, устранил себя сам. А произведения В. Андреева и Манизера не выдерживали сравнения с ее проектом.

Проект В.И. Мухиной

Проект В.А. Андреева

Проект М.Г. Манизера

Проект И.Д. Шадра

«Сумела подхватить идею», - говорил о Мухиной Иофан. Сама же Мухина считала, что выправила недовершенную идею архитектора. Во всяком случае, эти два не похожие человека создали такое произведение искусства (на Парижской выставке павильон и венчающая его скульптура воспринимались как единое целое), о котором заговорил весь мир.

Создали вдвоем, потому что Мухина не только не отрицала роль Иофана в создании «Рабочего и колхозницы», но даже настаивала на этом.

«В связи с появлением в печати многочисленных фотографий со статуи Советского павильона на Международной выставке в Париже, - писала она в 1938 году в "Архитектурной газете", - я считаю своим долгом исправить некоторую неосведомленность редакции о возникновении этой скульптуры. Статуя была сделана мною по замыслу архитектора Б.М. Иофана, выраженному в его проекте павильона, в свое время одобренном для постановки в Париже.Строго, логично, четко. И очень точно.Впервые архитектор предложил композиционно оформить архитектуру огромной скульптурой, которая должна была продолжить идею всего сооружения. Новизной данного проекта являются не только размеры и соотношения скульптурно-архитектурных частей, но и идея выполнения скульптуры из нержавеющей стали.

Роль архитектора в осуществлении скульптурного замысла, однако, совершенно недостаточно отмечается в статьях о Парижской выставке. Поэтому прошу вас опубликовать данное письмо, так как, разумеется, имя Б.М. Иофана должно всегда отмечаться не только как автора архитектурного проекта, но и скульптурного замысла, содержащего в себе двухфигурную композицию мужской и женской фигур, в торжественной поступи возносящих вверх серп и молот - эмблемы труда и Советского Союза.

В порядке развития предложенной мне темы мною было внесено много изменений. Торжественную поступь я превратила во всесокрушающий порыв; для большей увязки взаимной композиции с горизонтальной динамикой здания введено горизонтальное движение всей группы и большинства скульптурных объемов. В процессе моей работы выкристаллизовались близкие нам советские образы...»

Лишь одно, пожалуй, здесь сформулировано недостаточно точно, а вернее, и совсем не сформулировано. Иофан искал монументальность в архитектуре павильона, скульптурное навершие он мыслил лишь как включенный в архитектурную композицию декоративный элемент; Мухина же и скульптуре придала монументальность.

К чему она стремилась? «Передать в группе тот бодрый и мощный порыв, который характеризует нашу страну». Для этого ей нужно было сделать группу стремительной и радостной одновременно, легкой и грозной. Счастливой и уверенной в своей правоте и во имя этой правоты сметающей на своем пути все возникающие препятствия.

Огромная сама по себе, группа будет поднята на тридцатичетырехметровую высоту. Если зритель пойдет вдоль павильона, она будет вырастать естественно, даже непринужденно. Ну а если он посмотрит на нее спереди, в фас? На близком расстоянии? При такой высоте все пропорции изменятся, исказятся, могут стать уродливыми.

Но даже не это главное, изменение пропорций на высоте можно рассчитать, предусмотреть. Но как сделать, чтобы грандиозные фигуры на грандиозном пьедестале (ведь с фаса павильон будет неизбежно производить впечатление пьедестала) не «раздавили» зрителя своей тяжестью? Чтобы он не почувствовал себя пришибленным их величиной?

И здесь Мухина корректирует проект Иофана, расчленяет неделимый, предложенный им объем. Он рисовал две почти сросшиеся фигуры, которые должны были смотреться как единое целое. Ее рабочий и колхозница идут рядом, шаг в шаг, руки их вознесены единым движением, но это две отдельные фигуры.

Воздух, воздух, воздух! «Ажур на фоне неба»! Только здесь спасение от тяжести. Просветы обманут глаз, создадут несколько точек опоры, придадут скульптуре видимую легкость. Кстати, это облегчит и архитектуру здания. Силуэт надо искать не только в общем абрисе, но и в каждой детали фигур, в каждом просвете.

Как говорил Бурдель? «Скульптор должен быть архитектором, чтобы построить свое произведение, живописцем, чтобы скомбинировать свет и тени, и он должен быть ювелиром, чтобы отчеканить детали. Скульптура должна быть привита архитектуре, как делают прививку дереву». Именно о такой прививке и мечтала Мухина: о том благородном черенке, который, приживаясь, улучшает жизнь всего ствола. И она не боится быть ювелиром: в конце концов, эта работа - тоже часть синтеза искусств.

Мухина долго работала над передачей движения группы, его остроты и убедительности - бурно, пламенно летел ее карандаш по бумаге.

Вот бегущая обнаженная фигура, в руках у нее что-то вроде олимпийского факела. Потом рядом с ней появляется другая, движение замедляется, становится спокойнее. Третий вариант - мужчина и женщина держатся за руки: и сами они и поднятые ими серп и молот торжественно-спокойны. Наконец художница остановилась на движении-порыве, усиленном ритмичным и четким жестом.

«Жест в монументальной скульптуре, - писала она, - должен нести в себе громадное внутреннее содержание. Он нередко концентрирует в себе всю идею памятника; рука Петра, простертая над просторами Невы, и рука Минина, указывающая на Кремль, - и та и другая указывают на судьбы России». Этого же удалось достигнуть и ей в «Рабочем и колхознице»: вперед и вверх - так символически воспринималось развитие молодого Советского государства.

Искусство для Мухиной говорило языком чувств, но язык этот она понимала как сложное сочетание непосредственных эмоций, образного восприятия действительности и гражданственной зрелости: «Каждое "большое" произведение искусства есть следствие сегодняшнего миросозерцания».

Ее герои сильны, энергичны, красивы. У них правильные черты лица, классические пропорции тела. Слишком красивы? Но может ли быть слишком красив идеал, порыв, вдохновение?

Мухина убеждена: строящий новый мир человек - прекрасен. И задача ее - рассказать об этом людям: «Монументальное искусство не может быть прозаическим, обыденным, это искусство больших, высоких, героических чувств и большого образа».

Рабочая модель скульптуры

Сперва мужская фигура была вылеплена ею обнаженной - могучий античный бог шагал рядом с современной женщиной. Потом - по указанию жюри конкурса - она одела его, и группа выиграла: был устранен разрыв в форме подачи образов, появилось ощущение современности. Теперь при взгляде на скульптуру уже не думалось об античности, о давно прошедших временах. Он - в рабочем комбинезоне, просторном и удобном, оставляющем открытыми руки и шею, она - в туго обтягивающем грудь сарафане, расходящемся в юбке широкими мягкими складками, были подлинными людьми тридцатых годов.

Гипертрофированный шаг, некоторое преувеличение объемов торсов, удлиненность рук - теряют ли от этого фигуры в своей жизненной реальности? Нет, зритель даже не замечает этого, и тем не менее этот прием придает масштабность композиции, делает ее особенно выразительной и монументальной. Реализм Мухиной нигде не приближается к натуралистичности, рабскому следованию модели. С уважением относясь к облику своих современников, она отнюдь не копирует их. Передать горение их духа - вот что главное для нее.

Летящий за фигурами шарф завершает композицию. Развевающийся в воздухе, то прилегающий к стремительно шагающим фигурам, то несущийся за ними, он создает впечатление легкости скульптуры. Глядя на него, невольно веришь, что да, действительно им играет вольный ветер.

Фотографии R. Napier

См. альбом избранных фотографийМухина долго выверяла каждый изгиб шарфа, рассчитывала каждую его складку. «Большую часть скульптурных объемов пустить по воздуху, летящими по горизонтали», - такое решение не имело прецедентов и, быть может, было самой большой творческой находкой художницы. Шарф «держал» композицию, и в то же время в нем, все было естественно, не нарочито. Больше того: активно ассоциируясь «с красными полотнищами, без которых мы не мыслим ни одной нашей массовой демонстрации», он помогал зрителям отчетливее понять смысл «Рабочего и колхозницы».

Скульптуру решено было делать в стали, и Мухиной пришлось поволноваться. «Сталь как скульптурный материал до сих пор не применялась, неведомы были ее пластические качества. Может ли сталь гнуться на шарообразной поверхности?» Чтобы ответить на этот вопрос, инженеры завода Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ) попробовали сделать опытный образец - голову микеланджеловского «Давида» с гипсового слепка. Получилось. Сталь оказалась на диво гибкой и ковкой, в ней можно было передать физическое ощущение объема, она не мутнела и не поддавалась коррозии. Была легкой - на каркас весом в 63 тонны в конечном счете легло лишь около 12 тонн стали; фигуры были полыми и очень тонкостенными: толщина стальных листов не превышала половины миллиметра.

«Самым бесстрастным из всех мыслимых материалов», - назвал нержавеющую сталь Д. Аркин. «Благодаря тому, что ее поверхность бесцветно-серебриста, она воспринимает все оттенки освещения и этим как бы врастает в пространство», - не соглашалась с ним Мухина. «Бронза и медь безразличны к освещению, а сталь при разном свете дает удивительные эффекты: утром она розовая, среди дня серебристая, на вечерней заре золотая», - подтверждал ее мысль Иофан.

Мухина сделала четыре эскиза, последний в 95 сантиметров высотой. Группа для павильона должна была достигать почти 24 метров. Чтобы выполнить такую скульптуру, требовались долгие месяцы, а то и годы. И каркас нужно было делать огромный, с большим допуском прочности, только на расчет его уйдет много дней. И уж совсем никто не мог представить, сколько времени отнимет работа со сталью.

«Подобная скульптура в нашей стране изготовляется впервые, - писали инженеры ЦНИИМАШ В. Николаев и П. Тарасенко. - Только в США имеется металлическая статуя больших размеров - это известная статуя Свободы, стоящая у входа в Нью-Йоркский порт. Ее высота от пьедестала до верха пламени факела - 43 метра. Но статуя Свободы имеет очень простые очертания; это женская фигура в широкой тоге, складки которой ложатся на пьедестал. Вся статуя по форме напоминает большую тумбу».Да, Эйфелю, разрабатывавшему каркас для статуи Свободы, было легче! Но как делать каркас под такую сложную форму, как развевающийся шарф?А времени не было. Мухина жаловалась на «ненормальное положение, когда работа обсуждается три месяца, а на работу дается один месяц», тревожилась, торопила. «Сейчас мы вплотную подошли к катастрофическим срокам исполнения, уже приближающимся к срокам исполнения фанерной скульптуры для временных оформлений праздников», - писала она комиссару выставки Ивану Ивановичу Межлауку.

Наконец, проект был одобрен окончательно, созвано совещание, вызваны инженеры. «На меня все насели, - рассказывала Мухина. - «Когда вы нам дадите? Через десять дней, иначе не успеем!» - «Но я не успею в такой срок! Даже в месячный срок мне не сделать двух трехметровых фигур». Довели меня до слез. Было стыдно, но я заплакала. Помню, хлопнула кулаком по столу, сказала: «Это издевательство!» - и выбежала в коридор».

Выход нашел Петр Николаевич Львов, главный инженер ЦНИИМАШ. «Вы могли бы сделать фигуры в метр шестьдесят за месяц?» - «Да, могу». - «Хорошо, тогда я берусь увеличить скульптуру сразу в пятнадцать раз». - «Это рискованная вещь. Ведь тут каждая мельчайшая ошибка тоже увеличивается в пятнадцать раз». - «Ничего, можно исправить по деревянной форме».

«У нас возникает новая наука - наука статуестроения», - восторженно говорила Вера Игнатьевна. - Львов - пионер в этой области. Львов - архитектор-творец, инженер, конструктор, сварщик, изобретатель. Придумал машину, чтобы сваривать вагоны. Получил орден Ленина. Можно прибавить, что он же изобрел агрегат для точечной электросварки тонких стальных листов; при его помощи и сваривали скульптуру ».

Инженер Петр Николаевич Львов. 1940 г.

«Статуестроение», как всякая наука, требовало многих служителей, и Мухиной помогали десятки людей. Основной каркас выполнил завод «Стальмост», а блоки оболочки и монтаж статуи - завод Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Вычислениями занимался А.А. Прихожан. Монтажными работами - В. Л. Рафаэль. За каркасы отвечал Н.А. Журавлев.

Журавлев предложил также метод деталей съемки модели, без которого было невозможно увеличение. Метод этот, по словам инженеров, оказался «быстрым и точным». «Модель была установлена внутри деревянной рамы-обвязки. Вертикальные стойки рамы со шкалой делений служили направляющими для четырех горизонтальных реек. На рейках устанавливалось приспособление для съемки поверхности статуи. Это приспособление состояло из двух деревянных планок с винтовыми зажимами. Между планками располагались стальные спицы, которые при ослабленных зажимах могли свободно скользить между планками. После закрепления спиц планки со спицами переносились на чертежную доску для вычерчивания кривых очертаний по концам спиц».

Мухина еще работала в мастерской над моделью, а инженеры уже рассчитывали все детали будущего увеличения с эскиза. Нельзя было терять ни часа, и Вера Игнатьевна знала: даже если что-то покажется в эскизе неверным, неудачным, все равно она не имеет права » изменять его.

Она работала без выходных, без вечернего отдыха, и все-таки не сумела бы уложиться в срок, если бы ей не помогали Нина Германовна Зеленская и Зинаида Григорьевна Иванова.

Зеленская была одной из учениц Мухиной по Вхутеину. Потом она помогала Вере Игнатьевне в оформлении Музея охраны материнства и младенчества, в проектировании парков Института курортологии. С Ивановой Вера Игнатьевна познакомилась в Кустарно-художественном техникуме; Зинаида Григорьевна тоже преподавала там, только в другой группе. Совместных работ скульпторы не делали, только однажды - «для практики и удовольствия» - полепили вместе в мастерской Ивановой натурный этюд обнаженного юноши. В сущности, ни то, ни другое знакомство нельзя было назвать близким, но будущее показало, что Вера Игнатьевна не ошиблась: Зеленская и Иванова стали ее друзьями и помощницами на всю жизнь.

Над созданием «Рабочего и колхозницы» обе художницы трудились так же самоотверженно, как и Мухина: сперва по десять - двенадцать часов, потом, когда перешли на завод, по восемнадцать, с десятиминутными перерывами на завтрак и обед, а когда дело подходило к концу - ни одна из трех скульпторов и вообще не уходила с завода.

Пригодился даже властный характер Ивановой: ее слушались все - и инженеры и рабочие.

Позже, уже в Париже, был случай: все инженеры, один за другим, почему-то ушли с выставки. Работа остановилась, изнервничавшаяся Мухина заплакала. И тут вмешалась Зинаида Григорьевна: «Слезами горю не поможешь! Нечего плакать! Пойдите куда-нибудь, в Версаль поезжайте или в Лувр. А я здесь сама разберусь!» И разобралась. Потребовала у Иофана, чтобы он созвал производственное совещание, да так потребовала, что он и не подумал отказаться или возразить. А когда один из инженеров назвал ее на этом совещании «Зиночкой», отрезала: «Здесь нет Зиночки! Здесь скульптор Иванова. И еще архитектор Иофан и инженеры, которые забыли о своих обязанностях!»

«И еще одно немаловажное обстоятельство, - свидетельствует Иофан. - И Зеленская и Иванова - настоящие профессионалы. Они великолепно владели рабочим ремеслом. Художнику недостаточно иметь талант и чувство, нужно знать законы своего ремесла. Иначе он будет, говоря словами Родена, похож на поэта в стране, языка которой он не знает. В некоторых рабочих моментах, например в сооружении каркасов, они были сильнее Веры Игнатьевны. Их участие в создании композиции было не только постоянно, оно было необходимо. Мухина превосходно чувствовала форму. Они помогали закрепить ее. Без них в такой короткий срок она бы не справилась. Я видел, как они втроем работали на заводе, это триединство было удивительно».«Была безумная усталость и вместе с тем огромный подъем», - говорила об этих днях Мухина. Работая по утвержденному каркасу, скульпторы не только не могли распорядиться своим месяцем, они почти не видели того, что делали. Сделали ногу - ее тут же забрали и увезли на завод. Увеличивать. Поглядеть на модель целиком? Ладно, ладно, надо обходиться эскизом, некогда. Иначе инженерам и рабочим не управиться. «Потом оказалось, что нога коротка, - рассказывала Вера Игнатьевна. - Пришлось делать вставку».А на заводе выяснилось: самые точные, скрупулезные расчеты выручали далеко не всегда. «Все выворочено, все не на месте, все не так». Никакие консультации не помогали. Надо было вместе с рабочими строить формы, следить за каждым шагом. Художницам пришлось возглавить плотничьи бригады.

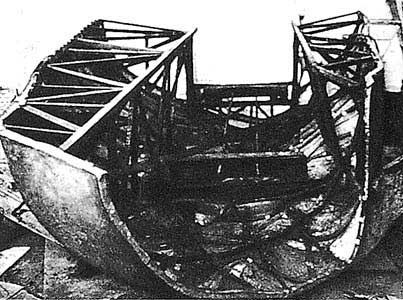

Монтаж скульптурной группы в Москве.

Половина мужского колена.

1936-1937 гг.Плотничьи, потому что рельеф формы получали, вырубая шаблоны в толстых пятнадцатисантиметровых досках. Потом доски увеличивали, сращивали в единое целое - в «корыта», в негативном порядке воспроизводившие части скульптуры. Они получались громадными: «рука - гондола; юбка - целая комната». В эти сооружения залезали жестянщики («в узкое пространство приходилось посылать самых маленьких, худых рабочих»), там выколачивали тонкие стальные листы. Когда они чего-либо не понимали, туда же лезли художницы - Мухиной с ее полнотой приходилось труднее всего. Впрочем, только влезть было мало: по небольшой детали, внутри которой они оказывались, надо было представить себе объем в целом, да еще негативно, от обратного; «мозги наизнанку приходилось выворачивать».

Потом листы сваривали. Укрепляли изнутри каркасом. Разваливали форму. И только тогда, если получалось хорошо, видели не изнанку руки, а руку. Не изнанку шарфа, но сам шарф.

Кстати, именно шарф и оказался самой прихотливой и трудной для исполнения формой. «Загогулина» прозвали его на заводе.

Лепили лишь головы и кисти рук. «Сначала попробовали сделать их таким же образом, как и остальное, то есть при помощи деревянных корыт, - вспоминала Вера Игнатьевна. - Но это оказалось невозможным. Здесь форма слишком мелка, трудно почувствовать портрет наизнанку, на это нужно время, а его не было. Я решила, что гораздо правильнее и скорее пролепить лица в натуру. Взяли испорченную форму и набили глиной. Утром дерево сняли. Получилась смятая форма, но зато габарит не был потерян. Эти головы мы пролепили, отлили в гипсе. Стальной лист накладывали на гипс. Выбивали на металлических грибках и примеряли. Это делали медники высокой квалификации ».

Мастерская была забыта, мастерской стал завод. Огромный цех, сплошь заставленный «корытами», где все грохотало. Тридцать жестянщиков соревновались с двумя электрическими молотами. Приходилось все время кричать, иначе не было слышно. Вера Игнатьевна сорвала голос, месяца два потом говорила шепотом.

Но несмотря на все это, работа захватывала, «была исключительно интересна для нас, скульпторов, впервые пришедших на завод, так же как и для рабочих и инженеров, впервые столкнувшихся с такой грандиозной пластической задачей».

На заводе ЦНИИМАШ Мухиной пришлось трудиться в тесном контакте с рабочими, и она высоко оценила их практические знания и способности.

«Надо признать, что гибкость ощущения пластической формы у рабочих была на высоте; впервые здесь, когда искусство пришло на завод, пришлось рабочим столкнуться с необычайным для них восприятием предмета. Многие из них получили здесь начало пластического воспитания, в если сперва нужно было руководить каждым ударом стамески, то уже через месяц многим из них свободно можно было поручать небольшие самостоятельные участки работы с полной уверенностью, что задание будет исполнено и останется только окончательное выправление».О духовной активности рабочих в процессе создания скульптурной группы рассказывал и Иофан:«Среди них были люди, которые могли не только исполнить требуемое, но даже подсказать, дать совет, подталкивающий мысль. Нужно было только конкретно поставить перед ними проблему. Задайте вопрос, для разрешения которого требуется специальное образование, они, разумеется, не ответят или ответят неверно. Спросите их о том, что они знают, - и вы поразитесь их пониманию материала, ощущению формы. Были моменты, когда они чувствовали возможности стали тоньше и смелее нас».Особый интерес у рабочих вызвала лепка скульпторами голов. Они внимательно следили за работой скульпторов, радовались, что на глазах у них рождались понятные и близкие им образы. «Хорош сынок!» - воскликнула пожилая уборщица, увидев только что вылепленную голову рабочего. Праздником остался в памяти Веры Игнатьевны и день, в который разваливали формы-корыта: в цех пришли рабочие чуть ли не со всего завода, а те, кто принимал непосредственное участие в работе, радовались: «Это место я делал!», «А это я!»Завершающий этап работы - сборку скульптуры - производили во дворе завода. К железному каркасу были подведены леса, придвинут тридцатиметровый подъемный кран. «Красавец-деррик» называла его Мухина.

Февраль выдался трудный - мороз, вьюга, солнечных дней почти не было. Работали обледенелые, на обледеневших лесах. Спастись от метели можно было только в юбке статуи, погреться - только во времянке, у костра, разведенного в разбитом, наполовину врытом в землю котле.

Ночью строительную площадку освещали прожекторы, в лад им вспыхивали ослепительные искры электросварки. Работа не прекращалась, с завода не уходил никто, спали по три часа в сутки. Львов последние несколько суток вообще не спал и даже не соглашался прилечь: «Если лягу, то не встану». Наконец, заснул сидя. Рабочие перенесли его с дороги, прислонили к столбу, он даже не шевельнулся.

«Инженер Журавлев, - рассказывала Мухина, - стал весь серый, превратился в мощи. Прихожан заснул за чертежным столом. Руку он во сне откинул на паровое отопление, у него сделался ожог, и все-таки он не проснулся. Сварщики так устали, что инструмент валился из рук. Мы, трое женщин, сами варили».

Варили вручную, придерживая контакты, шланги. Под постоянный крик «давай, давай!». «Во сне слышалось это «давай!».

Наконец, скульптуру собрали. И сразу же стали разбирать. В Париж пошло 28 вагонов: деррик, инструменты, ящики с частями «Рабочего и колхозницы» - композицию разрезали на 65 кусков.

В Польше поезд остановили: ящики не проходили в туннель. Инженер Рафаэль, сопровождавший вагоны, автогеном отрезал еще несколько частей скульптуры - в Париже можно будет приварить!

И вот опять сварка, опять поправки - скульптуру помяли в дороге, какие-то переделки, заплатки. Чистка стальной оболочки - ее исполняли нанятые на бирже труда француженки: чистили старательно, как чистят серебряные ложки, мелом.

Тревога.

«Вначале, когда только одели женский торс (он был первый) , статуя обещала быть очень маленькой, - рассказывала Вера Игнатьевна. - И Крошкин с Морозовым, рабочие-монтажники, страшно заволновались, да и у меня тревожно забилось сердце, не промахнулись ли в размерах. Сокращение громадное. Но во время навески она стала так расти, что все вздохнули свободно».

А тут еще неудача: Мухиной на сборке отдавили ногу: палец посинел, стопа вспухла, пришлось отсиживаться в гостинице.

Двадцать человек бригады, пять инженеров. Уложились в одиннадцать дней, за два дня до назначенного срока.

Корреспонденты и фоторепортеры буквально осаждали Советский павильон - их волновала не только скульптура, но и ее исполнение. («Мы выступили в Париже, как первооткрыватели, с новым техническим оснащением искусства», - гордились создатели группы.) Кинооператоров старались не подпускать к работающим - киносъемку производил советский документалист Макасеев, специально для этого приехавший из Испании.

Наконец, над «Рабочим и колхозницей» взвились серп и молот. Фотографы «Юманите» сумели снять их так, что они казались выше Эйфелевой башни. Газету расхватывали - снимок произвел необычайный эффект.

К концу работы рабочие настолько сроднились с делом, что уже не отделяли себя от него. Кто-то спросил, как исполнили группу и кто ее создал. И один из рабочих, за эти дни научившийся кое-как говорить по-французски, с гордостью ответил: «Кто? Да мы, Советский Союз!» «И надо было видеть, как работала вся наша группа, чтобы понять, насколько этот ответ был справедлив и обоснован!» - утверждала Мухина.

«Рабочий и колхозница» на Советском павильоне захватили воображение парижан. Перед ними был зримый образ нового общества, поэтически выраженная идея солидарности трудящихся. Идея, выраженная взволнованно и романтически, - Вера Игнатьевна была уверена, что приземленный бытовой образ не может вызвать горячего зрительного отклика. «Монументальное искусство, - говорила она, - поднимает конкретные факты, живые явления и типы на громадную принципиальную высоту, оно видит в них отражение героических дней и событий, и, переживая их, истинный художник не может творить хладнокровно. Искусство наших дней должно быть вдохновенным!»

Мухина была уверена, что, утверждая героику, искусство должно говорить торжественным языком иносказаний и символов, к этому языку она прибегала и раньше - в проекте памятника «Освобожденному труду», в «Пламени революции». Но если тогда, в «Пламени революции», она черпала символы из античной мифологии, то здесь создавала их сама, находя героев в реальной, окружающей ее действительности; до нее монументальная скульптура не знала такого метода. Необычным было и композиционное решение группы: герои Мухиной были не только строителями настоящего, они рвались в будущее, утверждали историческую перспективу, были строителями нового, невиданного еще мира.

Венчая павильон, огромные, почти двадцатипятиметровые фигуры казались органически вырастающими из здания, образовывали блистательный синтез скульптуры с архитектурой. Движение рук рабочего и колхозницы, развевающийся за ними по воздуху шарф полностью соответствовали протяженности павильона. Более того, скульптурная группа формировала идею движения и в архитектуре. Своей напряженной динамикой она как бы вела за собой корабль-павильон.

Парижане уже видели произведения, созданные из материалов, ранее употреблявшихся лишь в технике; исполнение становилось в них самодовлеющим, художественный образ был почти условен, все подчинялось выявлению особенностей и свойств материала. Мухина тоже продемонстрировала работу в новом материале и новую технологию создания скульптуры. Но созданные ею образы были глубоко жизненны, полны смысла, гуманистичны. «Рабочий и колхозница» пленяли чувством меры, пластикой, умением показать красоту и гармонию человеческого тела.

Не удивительно, что имя художницы не сходило со страниц газет и журналов. Писали о композиционных находках Мухиной - о том, что ощущение стремительности шага фигур сочетается с крепостью и устойчивостью композиции в целом. Замечали, что с некоторых точек зрения скульптура кажется парящей в воздухе; сравнивали ее с Самофракийской Никой. «На берегах Сены два молодых советских гиганта в неукротимом порыве возносят серп и молот, и мы слышим, как из их груди льется героический гимн, который зовет народы к свободе, к единству и приведет их к победе», - сказал Ромен Роллан.

Восторженно отнеслись к статуарной группе и художники. «Конечно, они видели недостатки скульптуры, недостатки чисто художественного порядка, - говорила Вера Игнатьевна. - Иногда форма не дотянута, ноги нехорошо сделаны. Не для всех видно, а художник чувствует...»

Да, видели. Но разве в этих мелочах было дело? Мазерель как бы подвел итоги: «Кое-какие ненужные детали местами нарушают гармонию основных линий. Это, однако, не мешает тому, чтобы в целом скульптура оставляла впечатление величия, силы и смелости, которые вполне соответствуют созидательному творчеству Советского Союза... В современной мировой скульптуре эту работу нужно считать исключительной».

Луи Арагон поблагодарил Мухину от лица друзей Советского Союза. Иностранные рабочие, проходя мимо скульптуры, салютовали ей. В магазинах появились сувениры с ее репродукцией - платки, чернильницы, пудреницы. «Я сама очень самокритичный человек, - говорила впоследствии Мухина, - далеко не всегда уверенный в себе. Как художник, я знаю, что в этом произведении далеко не все еще совершенно, но я твердо уверена, что оно нужно! Почему? Потому что народные массы ответили на это произведение чувством гордости за свое советское существование. Оно нужно за порыв в будущее, к свету и солнцу, за чувство человеческого могущества и своей нужности на земле!»

А после дней триумфа наступили недели забот.

На обратном пути из Парижа композиция была повреждена, и в Москве изготовили новый экземпляр, который установили перед входом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Место было торжественное, парадное - ВСХВ строилась как самый представительный ансамбль 1939 года, над оформлением ее работало около двухсот скульпторов. Встречавшие посетителей «Рабочий и колхозница» оказывались камертоном, создававшим настроение. Но Вера Игнатьевна была недовольна. «Эта скульптура, - писала она, - требует широких открытых просторов, ее силуэт четко рисуется на небе. По планам реконструкции Москвы такое место имеется на Ленинских горах».

Впрочем, главная беда была не в этом. Группу установили на сравнительно невысоком, десятиметровом, почти квадратном постаменте, и она, рассчитанная на большую высоту и протяженность павильона, сразу стала выглядеть много хуже. «Статуя ползает по земле, все точки зрения и композиционные эффекты уничтожены», - негодовала Мухина. Писала письма, высказывалась на пленумах Союза художников и Союза архитекторов: «Динамика и акцентирование горизонтальной композиции рассчитаны на длинное здание. Современный же короткий и низкий пьедестал никак общей композиции не помогает, а, наоборот, останавливает движение, дает необоснованные размеры и сокращения». Но протесты ни к чему не привели. Упрекали ее же: «Товарищ Мухина, почему вы это допустили?»

До конца жизни Мухиной так и не удалось добиться архитектурно-продуманной установки скульптуры. До конца жизни это оставалось для нее источником глубокого огорчения.

Много раз бывало, что Вера Игнатьевна почему-либо оставляла начатую работу, но потом вдруг опять приступала к ней. Таким «ускользающим замыслом» была для нее фигура «Эпроновца», задуманная еще в 1934 году для гостиницы «Москва». Мухина хотела показать водолаза как «представителя очень человеколюбивой профессии» - реальным, даже будничным и одновременно романтичным, похожим на закованного в латы средневекового воина. Так и говорила: «Колоссальная, незаметная человеческая работа», - и тут же: «Рыцарь моря».

Прекрасная, гордая человеческая голова, поднимающаяся из грубых, неуклюжих складок водолазного костюма. Безобразного? Впрочем, кто знает, где провести границу между красивым и безобразным. Вера Игнатьевна помнила, как смеялись над «тупыми рылами» первых автомобилей, пытались придать им форму ландо, а теперь восхищаются рациональной и стремительной красотой их силуэтов. Вот и костюм водолаза надо понять и вылепить так, чтобы не пугала ни его массивность, ни ширина горловины, ни грузило на груди. Когда люди почувствуют современность и конструктивность этой одежды, она перестанет казаться нелепой и уродливой.

Специально ездила в Ленинград, много часов провела на базе у водолазов: разговаривала об их работе, изучала детали костюма, шлема, снаряжения. Хотела сделать скульптуру к выставке «Индустрия социализма» - не успела. С годами замысел менялся, зрел. После удачи группы «Рабочий и колхозница» Вера Игнатьевна решила использовать для «Эпроновца» нержавеющую сталь, сделать фигуру не станковой иди декоративной, а монументальной. Теперь она видела скульптуру уже не в городской нише, а на черноморском волноломе. «Около Балаклавы, - говорила она, - есть место, где требуется маяк. Я хочу сделать этот маяк в виде водолаза, вышиной в восемьдесят метров». Неяркий блеск стали будет ассоциироваться с блеском мокрой от воды одежды. Серебряный гигант станет посылать спасательные лучи в море.

В шлеме водолаза Мухина рассчитывала поместить аппаратуру маяка, радиопеленгатор, радиостанцию. Статуя будет «работать», приносить практическую пользу. И одновременно явится воплощением ее давней мечты - образом «завоевателя стихий». «То, что я хочу показать в моей работе, - это новый человек, монументальный и могучий - победитель сил природы», - писала Вера Игнатьевна.

Само время подсказывало ей эти замыслы. В северных льдах работала первая дрейфующая станция - ее возглавлял Папанин. Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели через полюс из Москвы в Америку. В истории воздухоплавания это был беспрецедентный перелет, подвиг. Москва встречала героев восторженными приветствиями, цветами, громовыми аплодисментами, кажется, все жители города высыпали на улицы. В такой же народный праздник превратилось возвращение челюскинцев, снятых со льдины советскими летчиками.

Сарра Лебедева вылепила портрет Чкалова. Шадр создал оригинальный проект монумента, аллегорически повествующего о завоевании полюса. Его постамент должен был напоминать земной шар. На вершине шара стоял Чкалов, поднимая над головой меч. «Разорвал... черную чугунную тогу полярной тайны и - как ледяной обелиск - поднял хрустальный меч высоко над всем миром», - объяснял скульптор. Такой же страстный отклик вызвала у него и челюскинская эпопея: он мечтал о памятнике, в котором на отлитых из стекла айсбергах покачивались стальные самолеты, а над ними возносилось красное порфировое знамя.

С.Д. Лебедева. В.П. Чкалов. 1937 г.

Лепить Чкалова с натуры, как Сарре Дмитриевне, Вере Игнатьевне не пришлось. Таким пылким и бурным темпераментом, как Шадр, она не обладала, - для того чтобы отозваться на какое-либо событие, ей надо было многое пережить и передумать. Но когда она решилась принять участие в объявленном в 1938 году Моссоветом конкурсе на проект памятника челюскинцам, то этот проект вобрал в себя ее многолетние размышления и о завоевании стихий и о покорении Арктики.

Сперва было желание (только сформулированное, художница еще не прикасалась к глине) «сделать стратонавта - завоевателя стратосферы». Мухина рассказывала, что много лет хотела передать в скульптуре полет, парение в воздухе, свободное падение. Для нее это связывалось с понятием героического, с извечным стремлением человека к небу.

Потом решила сделать Икара - для Пантеона погибшим летчикам. Смерть Чкалова, разбившегося при испытании нового истребителя, заставила ее задуматься о судьбах многих. Образ легендарного юноши, погибшего при взлете в небо, мог стать широким обобщением, символом.

Когда-то, в 1918 году, этот образ уже возникал в ее сознании. От того времени сохранились рисунки: Икар, падающий вниз на изломанных крыльях; Икар, скользящий с постамента, последним усилием вскидывающий вверх отказавшие ему крылья. Теперь, через двадцать лет, эти рисунки переосмыслены, трансформированы. Завершены, переведены сперва в воск, потом в бронзу.

Икар. 1938 г.

Как он летит, как отчаянно и беспомощно распластано в воздухе его тело! Он еще пытается бороться, напрягает крылья, руки. Все тщетно, у падающего с такой высоты нет возможности остановиться (может быть, это и есть самое удивительное в работе: Мухиной удалось передать ощущение бесконечного, от самого солнца, падения, последнюю вспышку энергии и безнадежность). Вниз, вниз! Одно из крыльев уже коснулось водной глади - берилловая подставка передает цвет моря, напоминает о его влекущей сини. Еще секунда...

Воплощение трагедии? Нет, скорее страсти. Героического мужества. Конечно, путь к завоеванию воздуха устлан жертвами, но разве такие жертвы не становятся олицетворением развития человечества, его жизненной воли?

Одна мысль рождала другую - Икар привел за собой Борея. Остался полет, осталось ощущение трагедии, только теперь трагедию переживал не человек, но бог северных ветров, изгнанный людьми из его ледяного царства.

Огромная фигура на гигантском айсберге, теснимая наступающими людьми, и явилась центром композиции проектируемого памятника спасению челюскинцев. Исполин, за плечами у которого крыльями развевается шкура белого медведя, в последний раз оглядывается на Арктику. На островке между Москвой-рекой и обводным каналом, рядом с площадью, где должен был подняться Дворец Советов, видела Мухина этот памятник. Зимой Борей будет улетать вдоль замерзшей реки в снеговые туманы; летом его отражение станет купаться в волнах. Речная вода и айсберг из зеленого стекла будут красиво дополнять друг друга.

Борей. 1938 г.

Эскиз к фигуре для неосуществленного проекта памятника "Спасение челюскинцев" (третий вариант).

Архитектор В.В. Власов.Проект был романтичен и содержателен. Но жюри не одобрило его из-за сказочно-символического решения. Мухина попробовала изменить замысел, и повторилась история с проектированием памятника Шевченко: второй вариант оказался много слабее.

Сперва она пыталась сохранить образ Борея, сделав его более реалистическим. Но когда натурно нарисовала обнаженного мужчину с хорошо тренированными мускулами и седой бородой, увидела, что вместо бога получился какой-то голый старик в бане. «Не от летчиков, от меня улетел повелитель ветров», - с горечью говорила Вера Игнатьевна.

Придумала новое решение. Многоступенчатую лестницу, в которую врос (зачем он здесь? как очутился?) огромный корабль. На его носу, под пятиконечной звездой, самолетный штурвал. За штурвалом - летчик. В старательно, с десятками складочек пролепленном комбинезоне, в пилотке на голове.

Этот вариант получил одобрение, но оно не обрадовало Веру Игнатьевну. Проект она считала плохим, неудавшимся, «надуманным и в то же время прямолинейным; фальшивым, как черепаха из телячьей головки».

«Иногда нужно мужество, чтобы отказаться от работы, к которой тянутся руки, - говорила она Чайкову. - Не сумеешь отстоять выношенный проект, за второй лучше не браться: ничего хорошего не получится. Искусство не терпит насилия, даже в тех случаях, когда оно исходит от самого художника».

Причину своей неудачи Вера Игнатьевна видела в том, что согласилась на бытовое решение, мешавшее раскрыть ей суть и смысл образов. Что должно быть главным в памятнике спасению челюскинцев? Условия, в которых они находились, воссоздание портретного сходства? Нет, покорение стихии, воля советских людей к победе, торжество гуманизма - ведь летчики рисковали собой для спасения неведомых им людей.

«Мы должны передать идеалы нашего миросозерцания, образ человека свободной мысли и свободного труда, мы должны передать весь романтизм и горение наших дней, - настаивала она в своем выступлении на V пленуме Правления Союза архитекторов. - Поэтому неверно искать образ в отбойных молотках и тому подобных аксессуарах... Образ есть соединение воедино многих элементов, исторических и природных, с тщательным исключением всего случайного и не являющегося характерным для обрисовки данного образа. Образ есть синтез всего того вечного, что сохраняется как от отдельной личности, так и от данной общественной формации... Мое мнение - что аллегория, и олицетворение, и символ не идут вразрез с идеей социалистического реализма: символика нашего герба - серп и молот; красная звезда, пионерский костер - этому яркие доказательства».От этой мысли она уже не откажется, этой идее не изменит. Три года будет работать над скульптурами для Москворецкого моста, восемь эскизов сменят друг друга, но ни в одном из них не окажется ни бытовизма, ни приземленности.«Гимн Интернационалу» - освобожденного от рабства рабочего поддерживают трудящиеся всех стран.

«Пламя революции» - рабочие и красноармейцы возносят на руках женщину с горящими факелами. «Октябрьская революция, неся мировой пожар, вихрем проносится над старым, поверженным миром», - поясняет Мухина.

Юноша, вытаскивающий из воды большого сома, - «Море».

Женщина, поддерживающая корзину с грушами и яблоками, - «Земля».

Две сборщицы фруктов - «Плодородие».

Девушки со снопом колосьев - «Хлеб».

Эта работа была прервана в самом начале: деньги, отпущенные на возведение моста, были перерасходованы, и строители решили отказаться от скульптуры. Единственная композиция, к которой Мухина вернется через год и которую исполнит для выставки, - это «Хлеб». В прекрасных фигурах, спокойных лицах и плавных жестах женщин художнице удастся добиться песенной ритмичности. Почти облаженные тела, оттенок торжественности в благородных позах - на глазах у зрителя произойдет превращение повседневного тяжелого труда в праздник. (Художница намеренно уходит от конкретности типажей, от сюжетного жанрового мотива, связанного с покосом, посевом или обмолотом.) Если в «Крестьянке» она воплощала силу труда, то здесь - его поэзию.

Хлеб. Эскиз скульптуры для Москворецкого моста. 1938-1939 гг.

«Эти две девушки не просто красуются, - пишет искусствовед Н. Дмитриева, - придерживая пышный сноп своими точеными гибкими руками. Первая девушка, обнаженная, как бы передает эту ношу второй и сама при этом распрямляется, вторая принимает сноп на свои плечи и наклоняет голову под его тяжестью. Композиция пластических масс такова, что наш взгляд следует затем вниз, а другой сноп, положенный наискось между женскими фигурами, снова переводит его на женскую фигуру, и мы снова чувствуем, как она выпрямляется. Так, непрерывно чередуются склонение и выпрямление, усилие и облегчение, и в этом звучит музыка труда, но труда свободного, гармонического. Юные тела чужды всякой размягченности и заглаженности, в них ощущается напряжение действия, но вместе с тем грация свободы и непринужденности».Ее записные книжки этих лет пестрят размышлениями о том, что такое правда искусства, - неприятие созданных ею за последнее время аллегорических вещей заставляет Мухину серьезно задуматься об этом. Казалось бы, просто: «Искусство должно быть красиво. Его содержание должно воплощать высокие идеи современности». Но сколько сложности в этой простоте!«Передвижники нужны нам для возврата к реалистическому ощущению, - размышляет она. - Но сейчас надо учитывать, что передвижники были художниками-обличителями, что их реализм носил преимущественно критический характер. Передвижничество - великая школа русского реалистического искусства - было искусством для народа, искусством, которое служило для пробуждения его самосознания. Это было искусством народного горя и борьбы с ним. Теперь же положение принципиально иное: народ победил и хочет увековечить свои дела, он хочет продолжать дальнейшее свое победное завоевание коммунизма. Это искусство народной радости. В этом и есть та разница, которую диктует нам время в дальнейшем развитии нашего искусства».Внимательно следит Мухина за художественной жизнью Союза. Всматривается в произведения современников, добросовестно, всесторонне обдумывает их. Некоторые вызывают у нее недоумение, другие - активное противодействие, резкую, запальчивую критику.Для Советского павильона на Международной выставке 1939 года в Нью-Йорке Иофан предложил скульпторам исполнить фигуру рабочего со звездой (победителем конкурса оказался Вячеслав Андреев). «Итак, рабочий должен держать звезду. За что держать? За какой луч? Как ее повернуть? Вот и сделал ее скульптор на палочке точно так, как деревенские ребята когда-то, во время колядок, носили и славили вифлеемскую звезду! Некрасиво и нелогично».

Б.М. Иофан. Проект Советского павильона для Нью-Йоркской выставки 1939 г.

Красота. Логика. И еще - непременно - правда, серьезность отношения к творчеству и к жизни. Вера Игнатьевна ненавидела «сюсюканье», «баюкающую тенденцию подавать советскую тематику в виде улыбок и роз». «Довольно разводить советский розовый сиропчик, - возмущалась она. - У нас суровая эпоха... Сил нет, когда смотришь на все эти букетики». Искусство должно «создавать радость жизни». Но радость и удовольствие - разные понятия. Удовольствие - это и сытный обед и новое платье, это - мелкое, домашнее «как приятно!». Радость - «эстетическая ценность», она зовет человека вперед, поднимает на крыльях, дает силы мечтать и действовать. Не ласкать и успокаивать, но пробуждать должно искусство. Не на обывателя надо рассчитывать художнику, но на гражданина. Потому что каждое произведение неразрывно связано со своим временем, отражает реальную жизнь, ее проблемы, споры...

Эти размышления - отражение дискуссий и споров, кипевших в Союзе художников. Все громче и чаще там раздаются требования достоверности, причем под достоверностью понимается документалистическая фактография, все упорнее осуждается формализм, в понятие которого некоторые художники и критики вкладывают любые поиски формы. Мухина не соглашается, не отступает.

«Широкое распространение протокольно-иллюстративного стиля в нашем изобразительном искусстве... вызывается не столько его незаменимостью, сколько его удобством для значительной части наших художников... Документальная точность, с одной стороны, избавляет художника от необходимости долго искать и работать над синтетическим, образным решением темы. С другой стороны, закрывает рот робкому критику, который привык хвалить темы, а не произведения», - вскипают злые слова под пером Веры Игнатьевны.У нее самой печальный опыт - фигура рабочего, сделанная в 1938 году для нового здания Библиотеки имени В.И. Ленина. Отлитая в натуральную величину из бетона, фигура установлена на аттике, но кому она нужна, кому интересна - даже те, кто постоянно ходит в библиотеку, не поднимают на нее взгляда. И то, что могло стать величайшей радостью скульптору, становится наказанием.«Вместо того, чтобы переболеть, выносить и родить свою тему, художник выбирает подходящий объект и списывает его достаточно точно, чтобы он казался внешне похожим, не задумываясь при этом ни о духовном облике своей модели, ни об общественной значимости изображаемых им событий. В результате получается произведение, иногда дорого стоящее государству, но имеющее очень малую художественную ценность».

Чем глубже задумывается Мухина над этими проблемами, тем больше уверяется, что формализм и натурализм - две стороны одной медали. Холодок узкопрофессиональных интересов и холодок ремесленного, нетворческого подхода к делу - какая разница? И там и там - пустота и «духовная скудость». И те и другие «добровольно отказываются от богатства ощущений, выбирают небольшую тропочку». В результате «формалисты в припадке покаяния легко превращаются в натуралистов, но не реалистов, потому что реализм требует органической перемены мировоззрения, а не смены декораций».

В большом социальном искусстве непременно присутствует то, что Белинский назвал «мужественной и сознательной гармонией». Потому что скульптура или картина - это не только соотношение художественных достоинств и недостатков, но и явление, представляющее общественный интерес; в ней как в капле воды отражается миросозерцание художника, его личность и исповедание веры. Она вмещает в себя и боль, и радость, и совесть, и счастье - всю сложность человеческого существования. И как вывод из этого звучат слова: «Социалистический реализм рождается из честного творчества художника, проникнутого социалистическим мироощущением. Если у тебя нет социалистического мироощущения, то нет и социалистического реализма».

Сама она всегда работала честно, самоотверженно. Изматывающая многодневная страда над «Рабочим и колхозницей» - не исключение. То же было, когда оформляла Выставку искусства народов СССР в 1928 году: «Не спали пятьдесят три часа подряд. Дошли черт знает до чего. Плотники на ходу засыпали».

«Невероятно работоспособна и с огромным чувством ответственности, - рассказывала о Мухиной Е.Б. Гардт. - Не признавала ни отсрочек, ни компромиссов. Обещала - значит, делай. И от себя этого требовала и от других. Поэтому с ней было и легко и трудно».

Шесть станков в мастерской. И на каждом работа. Так - за работой- и написал ее Михаил Васильевич Нестеров. «Он сам выбрал все, и статую, и мою позу, и точку зрения. Сам определил точно размер полотна. Все - сам», - говорила Мухина.

Признавалась: «Терпеть не могу, когда видят, как я работаю. Я никогда не давала себя фотографировать в мастерской. Но Михаил Васильевич непременно хотел писать меня за работой. Я не могла не уступить его настоятельному желанию».

М.В. Нестеров. Портрет В.И. Мухиной.

Нестеров написал ее за лепкой «Борея»: «Я работала непрерывно, пока он писал. Разумеется, я не могла начать что-нибудь новое, но я дорабатывала... как верно выразился Михаил Васильевич, взялась штопать».

Нестеров писал охотно, с удовольствием. «Что-то выходит», - сообщал он С.Н. Дурылину. Исполненный им портрет удивителен по красоте композиционного решения (Борей, срываясь со своего пьедестала, словно летит к художнице), по благородству цветовой гаммы: темно-синий халат, из-под него белая кофточка; чуть уловимая теплота ее оттенка спорит с матовой бледностью гипса, которую еще усиливают играющие на нем синевато-лиловые блики от халата.

За несколько лет перед этим Нестеров написал Шадра: «Она и Шадр лучшие и, быть может, единственные у нас настоящие ваятели, - говорил он. - Он талантливее и теплее, она - умнее и мастеровитее».

Такой он и старался показать ее - умной и мастеровитой. С внимательными, будто взвешивающими фигурку Борея глазами, сосредоточенно сведенными бровями, чуткими, умеющими рассчитать каждое движение руками.

Не рабочая блуза, но аккуратная, даже нарядная одежда - как эффектно заколот бант блузки круглой красной брошкой. Шадр у него куда мягче, проще, откровеннее. До костюма ли ему - он за работой!

И все же портрет далеко вышел из рамок, спервоначалу намеченных мастером. Нестеров знал это и был рад этому. Не об умной мастеровитости говорит портрет - о творческой фантазии, обуздываемой волей; о страсти, сдерживаемой разумом. О самой сути души художницы.

Руки Мухиной не просто лепят фигурку - они ведут ее, направляют, поддерживают ее полет. Глаза впиваются в нее с такой взволнованной требовательностью, словно хотят заставить ожить скульптуру. И где уж тут думать о кокетливой легкости блузки, о тщательно уложенных волнах прически. Все это существует, но как бы за гранью. Здесь же обнажается главное - то, ради чего живет Человек.

Интересно сравнить этот портрет с фотографиями, сделанными с Мухиной во время работы. Потому что, хоть Вера Игнатьевна и не пускала фотографов в мастерскую, такие снимки есть - их делал Всеволод.

Фотография 1934 года - Мухина лепит «Эпроновца». 1949 - работает над статуэткой «С. Корень в роли Меркуцио». На обеих - сведенные брови, поперечная складка на лбу и та же напряженная устремленность взгляда, что и в портрете Нестерова. Так же чуть вопросительно и вместе с тем решительно сложены губы. Та же горячая сила прикосновения к фигурке, страстное стремление влить в нее через трепет пальцев живую душу.

Еще одна фотография - 1953 год, незадолго до смерти. Перед Мухиной трагическая двухфигурная композиция эпохи Великой Отечественной войны. Уже беспомощна рука скульптора, но движение пальцев, обращенных к фигурам, прежнее: размеренное и пылкое. И лицо по-прежнему исполнено чувства: Борею она помогала вырваться из гипсового плена, «Эпроновцем» гордилась, женщину с вернувшимся с фронта изуродованным мужем жалеет до слез, до боли в сердце. К каждой из своих работ она относится не только как художник, но и как человек.

Всеволод снимал блестяще. Лучшие фотографии с Парижского павильона были сделаны им. «Алексей Андреевич баловал мальчишку, - рассказывала Иванова, - давал деньги без счета. Тот увлекался оптикой, покупал какие-то необыкновенные импортные аппараты». У него было хорошее ощущение композиции, кадра, он даже мечтал стать кинооператором. Кроме того, он хорошо знал мать, они были дружны. Случайных фотоснимков с нее он не делал, умел поймать «выразительное мгновение».

Такое же «выразительное мгновение» - в портрете Нестерова. Семидесятивосьмилетнему художнику уже не легко было работать, но он не слушал врачей и писал с азартом, до изнеможения. Понимал: в портрете ему удалось передать главное: серьезность и вдохновенность отношения художницы к работе, ее преданность искусству.

«Слово художника на картине должно быть сдержанно и веско, - говорил Нестеров. - Сказано, как отрезано».

Примерно за год до этого Сарра Лебедева вылепила голову Мухиной; создала мягкий, задумчивый, женственный облик художницы, не похожий на нестеровский ничем, кроме одного - серьезности. Есть в этом облике какая-то тишина и внутреннее спокойствие. Об этих двух портретах мало сказать - разные, они - полярные. Нестеров шел «от зрителя», давал образ Мухиной так, как его можно было воспринять со стороны. Лебедева - от ее душевной жизни, от психологии: она словно искала истоки того, что ярко и выпукло увидел живописец. И все же, пожалуй, ни одна фотография не дает такого полного и исчерпывающего представления о Мухиной, как сопоставление этих портретов. В одном - творческий накал, в другом - интимное звучание; они дополняют друг друга.

С.Д. Лебедева. Вера Игнатьевна Мухина. 1939 г.

У Мухиной был пытливый ум, стремление к философскому осмыслению жизни. Не случайно ее увлечение историей: изучая ее, она старалась найти объяснение тому, что происходило в мире. Читая исторические книги, она с особенным интересом останавливалась на описаниях героических подвигов, сильных личностей - еще в детстве зачитывалась Плутархом, восхищалась героями Севастопольской обороны. С увлечением читала Шекспира, Данте; его слова: «Будь проклят всяк, подверженный греху бесстрастья», - были для нее не просто стихами, но жизненной и творческой установкой.

Любила Гомера и русские былины: «Эпос - самое святое в искусстве». Греческие мифы о Геракле и птицах-стимфалидах, Икаре и Борее воспринимала как подлинное воплощение поэзии. Когда в 1928 году Экстер предложила проиллюстрировать для нее какую-либо книгу, Мухина выбрала миф о Фаэтоне.

В советской литературе тоже больше всего ценила стремление к широкому охвату событий, эпичности повествования. Хорошо отзывалась об «Угрюм-реке» Шишкова, высоко ставила «Тихий Дон» Шолохова: «Это не меньше "Войны и мира"». Огромный охват, хотя взято только казачество, аромат эпохи». И в то же время умела тонко почувствовать художественные достоинства произведения: «Я знаю русскую степь, шолоховская вещь пахнет полынью».

Она умела увидеть красоту окружающего ее мира. «Люблю зверей, цветы... Обожаю рыб - изумительные движения, исключительная пластика. Рыбы - это прямо цветы. Ведь в жизни больше цветов, чем мы думаем...».

Любовалась не только рыбами - камнями:

«Люблю положить руку на мрамор, нагретый солнцем. Мрамору старина придает прозрачность, живой желтоватый тон. Новый мрамор далеко не так хорош, он непрозрачен, напоминает сахар. С детства и до сих пор люблю сидеть на берегу моря, бить камни и рассматривать их середину. В Сочи возьмешь круглячок, увидишь в нем щербинку, раскалываешь. Внутри пустота, гриб из кристалликов, друза. Люблю бывать в магазине самоцветов, в минералогическом музее. Чудные камни, просто поют... Я читала одно детское стихотворение, где мальчик называет камни цветами земли. Меня поразила меткость этого образа, ощущение большого поэта».Природа была для Веры Игнатьевны одним из самых верных и надежных источников жизненных сил. Уже умирающая, из последних сил добравшись до больничного окна, подводя итоги прожитому, скажет: «В общем-то ничего, пожалуй, не жалко. Вот только великую природу, только ее...»Мухина всегда была внимательна к людям, которые ее окружали. Бурная встреча, ждавшая ее в Москве после триумфа «Рабочего и колхозницы», не столько обрадовала ее, сколько огорчила: получалось так, что трудились над скульптурой десятки людей, а успех принадлежит ей. Получая награду, в ответ на слова: «Спасибо за хорошую работу», - неожиданно для всех сказала: «Очень жаль, что лучшие работники не были награждены. Те, кто сделал больше всех». Почти целый год писала письма в Комитет по делам искусств, пока не добилась: наградили не только ее и Иофана, но и инженеров, мастеров цехов, слесарей, шлифовальщиков.

Ей приходилось сталкиваться с сотнями людей, она не могла запомнить всех в лицо и переживала: «Неприятно, когда не узнаешь людей, совестно; они меня помнят, а я нет...»

О «душевной чистоте и хрустальности» Мухиной писала Экстер; о ее умении хранить чувство благодарности - Юон: «Очень мало на свете таких людей, какой являетесь Вы. Уже одно то, что Вы, будучи крупным, прославленным художником, в каждом, даже кратком биографическом очерке считаете нужным упомянуть имя Вашего старого и первого учителя, говорит о Ваших редких душевных, моральных качествах. Тем более что Ваш старый учитель давно уже многому стал учиться у Вас».

Скромность ее была удивительна. Зеленская вспоминала: «Вера Игнатьевна позвонила мне, когда делала рельеф для Музея охраны материнства и младенчества: "Не умею лепить детей, а вы, я помню, лепили. Не поможете ли?" Это она - мне? Она, знаменитость (после "Крестьянки" и "Юлии" ее все знали), не умеет, а я, вчера кончившая Вхутеин, умею!»

Примерно о таком же случае рассказывала режиссер Гардт. Она, тогда еще незнакомая с Мухиной, позвонила, попросила делового свидания. Договорились. Но вот стрелки подошли к назначенному часу, миновали его. «Плохо объяснила дорогу», - решила Мухина и, выбежав в мороз на улицу, стала расспрашивать прохожих, не видали ли женщину, ищущую такой-то дом. И, встретив Гардт, долго извинялась: «Простить себе не могу, что заставила вас мерзнуть!»

Однажды к ней на дачу забрался вор. Вера Игнатьевна была одна, и тем не менее, когда внезапно вошла в комнату и увидела лихорадочно роющегося в шкафу человека, не испугалась. И не рассердилась. «Подождите! Я дам вам необходимое». Достала пиджак, брюки, ботинки, белье Алексея Андреевича. «А теперь уходите! Быстро! Муж вернется, он вас задержит». Потом, когда домашние и друзья потешались над ней, объясняла: «Он оборванный был, несчастный, голодный, наверное. Видно было, что до крайности дошел».

Доброта не переходила у нее в сентиментальность, отзывчивость - в приторность, в навязчивое участие. Когда надо было, она умела сдерживать свои чувства, быть спокойной и выдержанной в самых трудных обстоятельствах. Это умение опять пригодилось ей в конце 1938 года. В медицинских кругах снова поднялась волна недоверия к методам Замкова, и он болезненно переживал обвинения в «фельдшеризме».

Пытался быть философом. Писал в дневнике: «Все новые достижения, все новые успехи в терапии прежде всего ставились под подозрение и опорочивались, как не соответствующие нормам науки». Уже знал, что институт закроют, но до последнего дня старался не верить этому. Каждый день аккуратно начинал прием, каждому пациенту назначал срок следующей процедуры. «С восьми начинался прием в институте, - рассказывали его сотрудники. - Мы все приходили вовремя, иногда и раньше. Но как бы рано мы ни пришли, доктор Замков уже был на месте. Работал много, больше всех, работал с увлечением; даже стакан чая отказывался выпить: некогда, некогда!» 13

Пациентов у него было много, в том числе и бесплатных: если кто-либо не мог заплатить за лекарство, Замков сам вносил за него деньги («Наполовину на его гонорар существовал институт», - говорила Вера Игнатьевна). Если же больной выздоравливал, то Замков так радовался, что был готов простить ему любой долг.

Как-то у него украли с вешалки пальто. «Как сейчас представляю его сердитый и смущенно-растерянный вид, - вспоминала сотрудница института Н. Григорович. - У него крали уже третье по счету пальто, и надеть ему было нечего. Оказалось, что это бывший инвалид с полупарализованными ногами и руками, которого Алексей Андреевич освободил от платы за лечение. Он стал хорошо ходить и решил «разбогатеть»: снял с вешалки два пальто и, надев одно на другое, ушел. По дороге его задержал милиционер. Мы решили не пускать больше вора в институт, но Алексей Андреевич заступился - уж очень хорошие результаты оказывал на него препарат, и опять принимал вора бесплатно» 14.

Через два дня после закрытия института (за эти дни перевез домой архив) Алексей Андреевич заболел - у него был тяжелый инфаркт. Долгое время было неясно, что пересилит - жизнь или смерть, и Вера Игнатьевна не отходила от его постели. Она горячо любила мужа, верила в его правоту, вместе с ним переживала падение института. До последней минуты, как святыню, хранила письмо, написанное Алексеем Андреевичем Всеволоду, - в случае его смерти она должна была передать это письмо сыну.

«Учись, учись и больше думай о том, что учить. Жизнь - дело очень серьезное, и удается, она лишь тем, у кого есть ум и сердце. Жить - значит быть среди людей, а быть среди людей - значит бороться. Это - борьба с пороками, с заблуждениями и предрассудками. Это борьба, не знающая конца. На этом поле битвы нет орудия лучшего, чем человеческий ум. И у него всегда лишь столько сил, сколько сердца. Развивай же их, совершенствуй, укрепляй и подготовляй их, а для этого учись...» 15Замков проболеет больше года. Впоследствии, работая лечащим врачом в поликлинике для слепых, откроет частные приемы, и у него опять будут успехи и пациенты. Но никогда больше его работа не достигнет такого размаха, как во время существования института. Он и не будет обманывать себя: что прошло, то прошло. Ему не удалось выиграть дела своей жизни и уже не удастся - годы идут к шестидесяти. С этого дня он уже не будет претендовать на многое, да и обстоятельства будут складываться не в его пользу. Но, подводя итоги, он сможет написать о себе достойные слова: «Я работал не для славы, у меня нет тщеславия, чтобы соперничать с другими. Мое единственное желание - исполнить все, что в моих силах. Я хочу помочь там, где чувствуется наибольшая нужда. Я получил немного знаний и чувствую, что обязан передать их своей родине» 16.Как только жизни Алексея Андреевича перестала угрожать опасность, Вера Игнатьевна снова принялась за работу: приняла участие в конкурсе на памятник Алексею Максимовичу Горькому. (Кроме нее в конкурсе участвовали Шадр, Матвеев, Домогацкий, Королев, Грубе, Николадзе, Блинова, Меркуров, Манизер. Предполагалось установить три памятника Горькому - в Москве, в г. Горьком и в Ленинграде.)

Работала с увлечением. Считанные встречи с Алексеем Максимовичем в дни работы над памятником Максиму крепко осели в ее памяти. Он произвел на нее впечатление настоящего художника, «гиганта», «очень большого человека, очень знающего».

Таким, каким он поразил ее в домашней обстановке, она первоначально и хотела его представить. Очень простым и скромным, в грубом москвошвеевском костюме, в вязаном шерстяном свитере. С неизменным спутником - книгой, по его словам, «одним из величайших и таинственных чудес на земле... быть может, наиболее сложным и великим чудом>>. Тем более что и отвлеченно образ писателя ассоциировался с книгой.

Вылепила и убедилась: ошибка. Нет, память не подвела: и худая угловатая фигура, и характерное, «топором рубленное» лицо, и шея с проступающими старчески набухшими жилами - все было передано точно. Ошибка крылась в камерности звучания образа, в домашней одежде; с раскрытой книгой в руке Горький воспринимался не как великий революционный писатель, а как старик книголюб.

Тогда Мухина решила сделать большой ансамбль, в который войдет и фигура Горького и герои его книг. Сам он поднимется над городом на высоком постаменте (хорошо бы на этом постаменте высечь гусиное перо); у подножия его будет лежать Данко с горящим сердцем в руке; на подходе к статуе, на большом камне она поместит взлетающего к небу буревестника.

Москва? Манежная площадь? Заманчиво, конечно, но... и только. Идея памятника, в которое все было связано с юностью Горького, определила и его местоположение. Ансамбль просился в город, в котором писатель родился и вырос, город, названный его именем. Сергей Замков (он разрабатывал архитектурное решение ансамбля) предложил ориентироваться на высокий, обрывом спускающийся к реке берег. Почти от самой воды будут подниматься к памятнику белые марши лестниц.

Торжественность архитектуры требовала лаконизма в скульптурном ансамбле. И Мухина скрепя сердце отказалась от фигуры Данко. Взамен нее решили высечь две каменные скамьи: они не будут привлекать к себе внимания и помогут сделать монумент живой частью города: здесь можно будет сидеть, отдыхать, смотреть одновременно и на него и на Волгу.

Главная работа для Веры Игнатьевны была связана с фигурой писателя: если в ней не будет создан образ, то не поможет никакая архитектура. Она лепит Горького таким, каким его знал Нижний Новгород: в косоворотке, смазных сапогах, с откинутыми назад длинными волосами. И в то же время всячески подчеркивает в нем черты, сделавшие его «буревестником революции».

«Одним из основных качеств, определяющих значение писателя, кроме таланта, является степень его гражданственности, - писала Мухина. - Ею в высшей степени обладал Горький: он не был созерцателем жизни! Страстная, боевая активность отношения к ней - один из основополагающих элементов горьковского миропонимания».

Эти строчки были напечатаны в «Литературной газете» и считаются каноническими. И все-таки стоит, оторвавшись от них, вчитаться в рукопись, еще не прошедшую редакторской правки. «Он был не только созерцателем жизни, - написано в ней, - но, как никто, умел возбуждать людскую совесть. Он умел обличать зло и несправедливость, он был руководитель и учитель» 17. Возможно, в этих словах не так точно и ярко аттестован Горький, но зато они кое-что прибавляют к характеристике самой Мухиной: гражданственность она понимала как обличение несправедливости и сражение за добро, как совесть и учительство.

Эту идею она и старалась выразить в фигуре писателя - постоянную готовность бороться за доброе, взыскующую совесть, не позволяющую мириться со злом и лицемерием. Внимательные, грустные и чуть усталые глаза словно освещают лицо, в их свете даже морщины кажутся красивыми. Не потому ли, что за внешней*суровостью в этом лице чувствуются доброта и душевная отзывчивость? «Мне хотелось, - говорила художница, - чтобы боль за попранное человеческое достоинство сквозила в его суровом лице, в глазах, устремленных вдаль, в сжатом кулаке, сдерживаемом другой рукой. Он - как натянутая струна, он сам - дитя назревающей бури...»

Она уже видела высокую, слегка напряженную фигуру Горького вознесенной над слиянием рек, над заволжскими и заокскими далями, купающейся в небе - в живительном голубом воздухе. Мечтала, что при взгляде на нее будут вспоминаться взволнованно-звенящие слова: «Человек - это звучит гордо!»

На конкурсе работа Веры Игнатьевны была высоко оценена.

«Самые серьезные работы на выставке, - писали «Известия», - это работы скульпторов Мухиной и Шадра. Оба скульптора прекрасно учли конкретные задания памятника. Они максимально использовали все материалы, все портреты Горького, вероятно, личные впечатления, рассказы близких. Это образ верный, прежде всего. Это настоящий Горький. Скульпторы правильно учли топографию места, Фигура на высоком пьедестале будет рисоваться четким силуэтом, Голова Горького вылеплена Мухиной прекрасно. Это, бесспорно, самый удачный портрет Горького. В нем мысль, сила воли, бунтарство».Шадр выставил два проекта: один - для Москвы: Горький в последние годы жизни, другой - для г. Горького. Этот второй проект по замыслу оказался близок проекту Мухиной - тот же непокорный волгарь, решительный и непримиримый. Даже одежда и поза были похожи. Только у Шадра Горький был моложе, взволнованнее, непосредственнее; у Мухиной - строже, сосредоточеннее, взрослее.Остальные проекты были менее удачны. В замысле Белашова не было оригинальности - его Горький перекликался с известным портретом Серова, причем то, что в живописи было оправдано, - своеобразие посадки, поворота головы - в скульптуре казалось натянутым, случайным. В исполненной Королевым фигуре было мало портретного сходства; кроме того, скульптор решил поставить памятник не на откосе, а в кремле, а это не отвечало условиям конкурса. Муравлин показал Горького «крестьянским парнем, пришедшим в город на заработок», Антропов почему-то украинизировал волжанина. Красивый, пластически изящный проект Матвеева не был монументален.

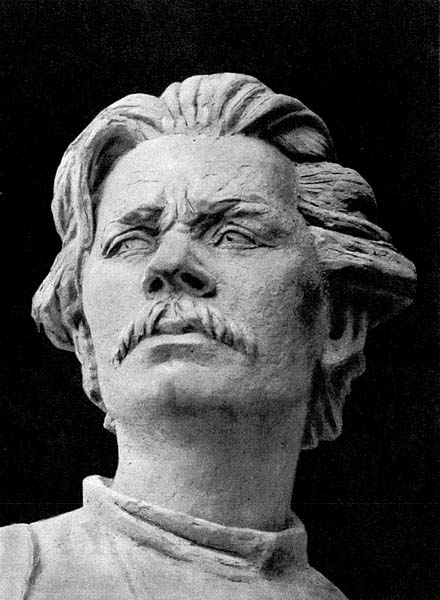

А.М. Горький. Фрагмент. 1938-1939 гг.

Для г. Горького был утвержден проект Мухиной. Для Москвы - второй проект Шадра: старый мудрый человек, шагающий вперед, опираясь на палку.

Строгость, непреклонность определили для Мухиной образ Горького. Эти же черты она подчеркнет в образе Ф. Э. Дзержинского. Критики, утверждавшие, что Дзержинский в ее интерпретации слишком уравновешен и односторонен, были во многом правы. «Железный Феликс» получился у нее действительно железным: сухой, аскетичный, не человек - воплощение долга.

Почему так произошло? Ведь Мухина очень дорожила человеческими чертами характера своих героев. (Совсем недавно, лепя портрет известного летчика-испытателя Владимира Коккинаки, не только подчеркнула, но преувеличила в нем такие свойства, как доброта, сердечность, ласковость, - преувеличила за счет потери чего-то более значительного. «У меня получился милый Коккинаки», - признавалась она.) Не потому ли, что на этот раз она старалась воплотить не столько человека, сколько владеющую им идею, не столько Дзержинского, сколько олицетворение революционного правосудия? «Из жизни мышления, - говорила она, - нельзя выкинуть понятия и представления. Правосудие, сила, мысль, земледелие, плодородие, храбрость и доброта - все эти понятия не образные, но передать их нужно, без них обедняется мысль». На первом месте в этом списке стоит правосудие.

Классический, круглый, легко обтекаемый глазом постамент, немногим больший, чем стоящая на нем фигура. Расчет, почти повторяющий любимый Мухиной памятник Суворову в Ленинграде. Фигура Дзержинского очень реалистична - портретное сходство, красноармейская гимнастерка, сапоги. Но, несмотря на это, в целом композиция символична. В руке Дзержинского зажат меч. Огромный, почти в два его роста, спускающийся не к постаменту - к земле.

Меч и становится главным в решении скульптуры. Слишком большой и тяжелый для человека, он заставляет вспомнить о сказочном мече-кладенце, поднять который мог только богатырь. И одновременно о том, как суров был долг Дзержинского. «О мать-революция! Нелегка трехгранная откровенность штыка!»

Непреклонность, переходящая в неумолимость. Чем вызвана такая неожиданная трактовка образа? Не тем ли затаенным чувством надвигающейся беды, которое, казалось, излучал воздух 1940 года? В Европе шла вторая мировая война. Сдали Париж. Пала Прага. Соглашение с Германией было ненадежно, мир хрупок.

О хрупкости мира Мухина размышляла и в работе над скульптурой для Рыбинского водохранилища, работала над ней в конце 1940- начале 1941 года. Крепкую, тяжелую фигуру русской женщины, напоминающей «Крестьянку», сменяет другая, тоже массивная, но уже облагороженная, более классическая по очертаниям. Ее вытесняет обнаженная мужская фигура, похожая на античного спортсмена; мужчина держит в руке не то пику, не то копье. Постепенно эта фигура трансформируется в статую красноармейца, но это превращение не неожиданно, потому что обнаженный спортсмен тоже держал пику так, как обычно держат винтовку. И вот она у него в руках, эта винтовка, и он начеку, наизготове, он вскинет ее в любую минуту.

Вероятно, это решение показалось художнице бедным и прямолинейным, и она решила объединить в композиции оба образа, Женщина - это Мать-Родина; мужчина - ее защитник. Но попытка не удалась. Огромная монументальная женская фигура в длинном, мягкими складками ниспадающем к земле одеянии и маленькая мужская в военной форме казались существами разных миров. Стараясь устранить это противоречие, Вера Игнатьевна тщательно проработала лицо женщины, придала ей современный типаж, но от этого стало еще хуже: теперь рядом стояли великан и карлик. Красноармеец почти упирался штыком в простертую над ним длань, его небольшой сапог стоял рядом с огромной босой ступней.

Не помогла и последняя попытка спасти положение - сделать женскую фигуру открыто символической, дать ей в руки огромный сноп, поставить на ее ладонь модель завода. Торжественность не хотела уживаться с обычностью, аллегория с натурализмом. «Не то, что нужно», - говорила сама Мухина.

Может быть, и не стоило бы упоминать об этой незадавшейся и не сохранившейся скульптуре, если бы она по мысли своей не была так тесно связана с военным предгрозьем. Если бы не свидетельствовала, как чутко и остро воспринимала Вера Игнатьевна токи времени.

«Искусство должно не только отражать явления нашей жизни, оно обязано и зажигать, - писала художница. - Сейчас - это его главное назначение. Искусство является тем дальнобойным орудием созидания, которое мы можем противопоставить орудиям разрушения зарубежных цивилизованных варваров».

Эти слова были опубликованы в газете «Советское искусство» 30 марта 1941 года. 22 июня началась Великая Отечественная война.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стенографические записи воспоминаний В.И. Мухиной, сделанные А. Беком и Л. Тоом, стр. 5. Архив В. А. Замкова.

2. Дневники Н.А. Удальцовой. Рукопись. Архив А.А. Древина.

3. Письмо Б.Н. Терновца от 2 февраля 1914 г. Архив Н.В. Яворской.

4. Дневники Н.А. Удальцовой. Рукопись. Архив А.А. Древина.

5. Письмо Б.Н. Терновца от 18 апреля 1914 г. Архив Н.В. Яворской.

6. Письмо А. Вертепова. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 149.

7. Автобиография А.А. Замкова. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 457.

8. Стенографические записи воспоминаний В.И. Мухиной, сделанные А. Беком и Л. Тоом, стр. 52. Архив В.А. Замкова.

9. Заметки В.И. Мухиной. Рукопись. Архив В.А. Замкова.

10. Воспоминания Рындзюнской. Рукопись. ЦГАЛИ, ф. 1983, ед. хр. 11.

11. Стенографические записи воспоминаний В.И. Мухиной, сделанные А. Беком и Л. Тоом, стр. 90, 45. Архив В.А. Замкова.

13. Рукописи сотрудников Института урогравиданотерапии. Архив А. А. Замкова. ЦГАНХ (Центральный государственный архив народного хозяйства).

15. Письма А.А. Замкова. Архив А.А. Замкова. Рукописи. ЦГАНХ

17. Рукопись В.И. Мухиной. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 79.

18. Письмо В.И. Мухиной от 27 декабря 1941 г. Архив Н.Г. Зеленской и 3.Г. Ивановой.

19. Письмо Н.А. Удальцовой. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 237.

20. Письмо Б.Н. Полевого. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 215.

21. Письмо А.А. Экстер. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 254.

22. Письмо В.И. Мухиной. Не датировано. Предположительно - за пять дней до смерти. Архив Н.Г. Зеленской и 3.Г. Ивановой.

Главы

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |

|

|

Страница В.И. Мухиной |

|